受け継ぐ想いを

未来へ届ける 望遠郷

ページID : 30635

更新日:2025年10月23日

ここから本文です。

令和6年度の調査

本證寺境内

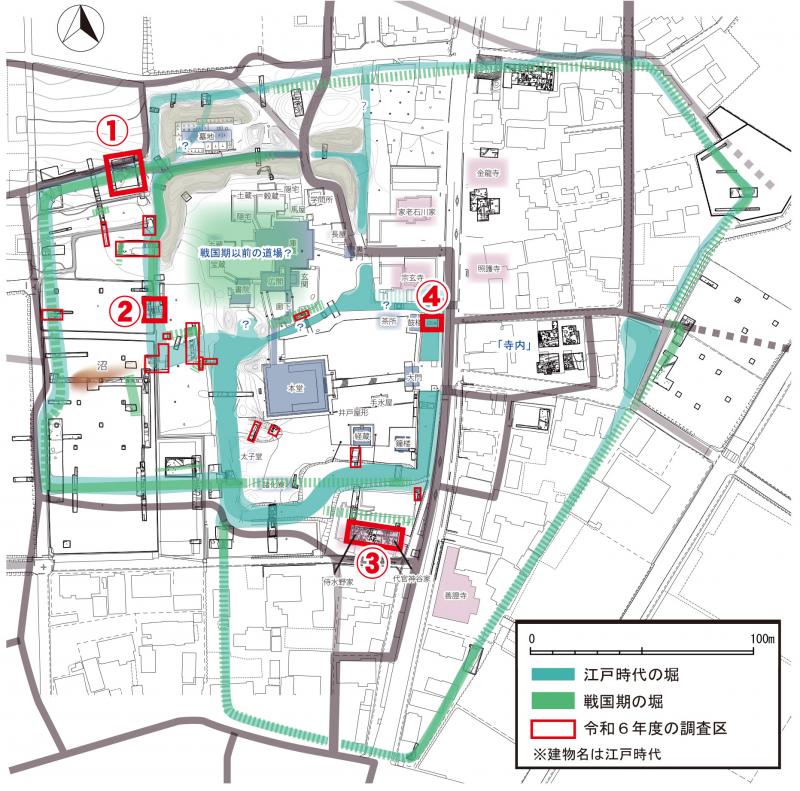

| 史跡整備に伴い、戦国期と江戸時代の内堀・外堀の姿を明らかにすることを主な目的として、調査を実施しました。 |  |

| ▲調査区位置 |

戦国期

|

|

|

| ▲外堀(西から) | |

| ①の外堀は、幅5~6m、深さ2.8mあります。下層:戦国期、中層:江戸時代後期、上層:明治期に埋まったと考えられます。 | |

|

|

| ▲内堀(南西から) | ▲戦国期の鍋 |

| ②の内堀は、幅約5.8m、深さ2.4mあります。底から戦国期の鍋が大量に出土したことから、西側の内堀は戦国期には存在したことが明らかになりました。 |

江戸時代

|

|

| ▲代官・侍屋敷跡(北東から) | ▲江戸時代の陶磁器・瓦 |

| ③は、寛政年間(1789~1801)の「本證寺伽藍絵図」に、代官・侍の屋敷が描かれている部分にあたります。調査の結果、東側に代官屋敷跡とみられる痕跡が確認できました。侍屋敷跡は残念ながら明確にはわかりませんでしたが、これらの遺構の下に、戦国期の遺構(柱穴や井戸など)が広がることもわかりました。 | |

|

|

| ▲▶鼓楼前内堀(北から) | |

| ④の鼓楼前内堀は、深さ約2m、幅5m以上で、東側の方は県道下にあります。底から江戸時代の瓦片が出土しています。今回の調査とこれまでの調査結果を踏まえ、現在見えている境内を囲む内堀は、江戸時代に境内を整備した際に掘られた可能性が高まりました。 | |

塚越古墳

|

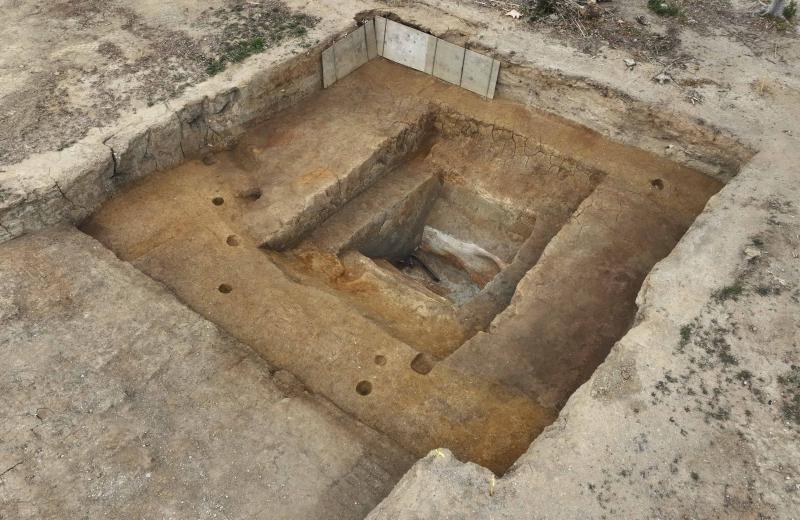

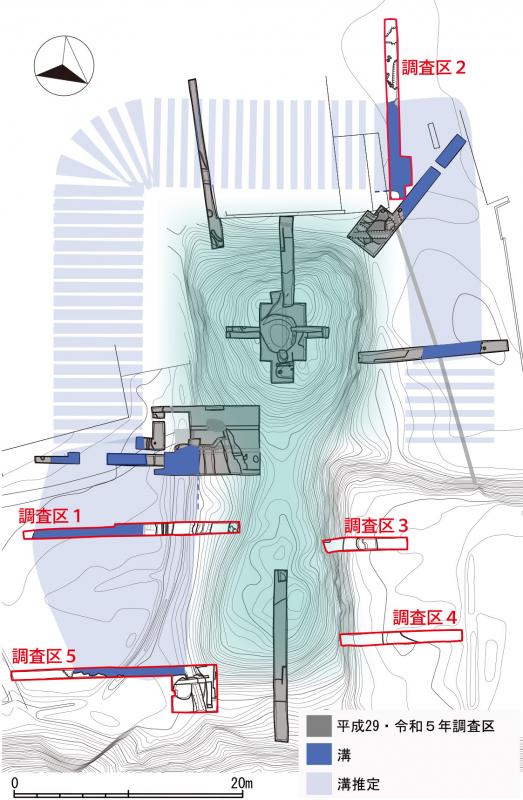

令和5年度の調査で、古墳の大きさが45mであったこと、出土埴輪から4世紀後半の築造であることがわかりました。また、前方後方墳である可能性が高いこともわかりました。 令和6年度は、令和5年度の調査結果からさらに古墳の形を確定させようと、調査を実施しました。その結果、調査区2で周溝がほぼ直角に曲がることがわかり、前方後方墳である可能性がさらに高まりました。 |

|

| ▲調査区位置 |

◀調査区2 後方部の裾(南西から)

◀調査区2 後方部の裾(南西から)

獅子塚古墳

|

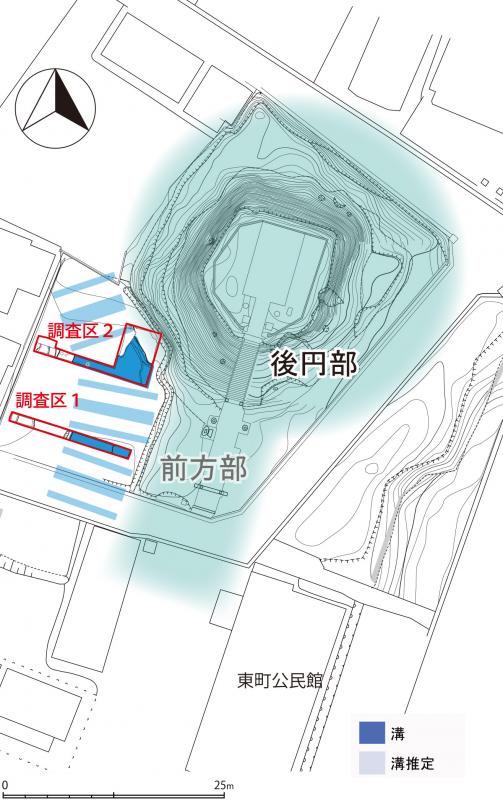

平成22年に古墳周囲の下水道工事に伴う立会調査の際、前方部があったと考えられる部分の西側(現在道路になっている部分)で、古墳の周溝と考えられる溝を確認しました。溝の中から出土した壺形埴輪の破片から、獅子塚古墳は4世紀後半から5世紀初頭に築造されたと考えられています。 令和6年度、初めて獅子塚古墳で発掘調査を実施しました。その結果、周溝を確認することができました。周溝は上部が削平されていますが、幅8m以上、深さ0.6m以上と推定できます。周溝からは、多くの埴輪片が出土しました。また、くびれ部付近の周溝が円形にカーブしていることから、前方後円墳だったと考えられます。 |

|

| ▲調査区位置 |

|

|

| ▲調査区2 くびれ部付近(北西から) | ▲周溝から出土した埴輪片 |