受け継ぐ想いを

未来へ届ける 望遠郷

ページID : 4979

更新日:2013年6月20日

ここから本文です。

平成19年度の調査

堀内貝塚 ほりうちかいづか 調査期間2007/07/24~08/30

| 堀内貝塚は、碧海台地東縁部に近い開析谷に面した台地上に立地しています。周辺には堀内古墳、碧海山古墳などの桜井古墳群を構成する古墳や中開道遺跡などの中世の集落遺跡があります。堀内貝塚は縄文時代晩期の遺跡として知られており、平成8~9年にかけて行われた調査では、縄文時代の人骨が多数見つかり、この付近に墓域があることがわかりました。今回の調査は、集合住宅の建設に伴って行われました。 【調査結果】 今回の調査では、ほぼ全域に渡って戦国時代~近代の遺構が検出され、縄文時代の遺構や遺物はほとんど見つかりませんでした。 今回の調査で特に注目されたのは、調査区を東西方向に走る戦国時代の大溝(幅2.5m、深さ0.6m)から大量に出土した土器でした。これらの土器の大半は当時煮炊きに使われた鍋類の破片です。使用後の破損した鍋をこの場所に集中的に捨てたのでしょうか?この溝は15m以上に渡って掘られていたようで、当時の屋敷地を区画する溝であった可能性があります。また、調査区の中央から東にかけては、戦国時代~江戸前期の比較的規模の大きい土坑が4基確認されました。これらの土坑は非常に深くて底まで掘りきることが出来ませんでしたが、素掘の井戸跡であった可能性があります。 |

<調査区全景>

<土器集積>

<出土遺物> |

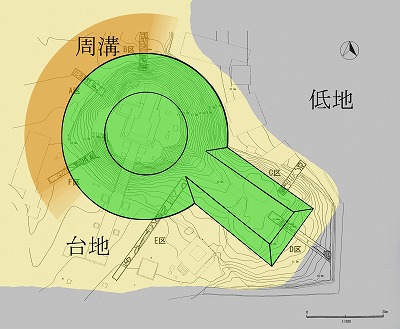

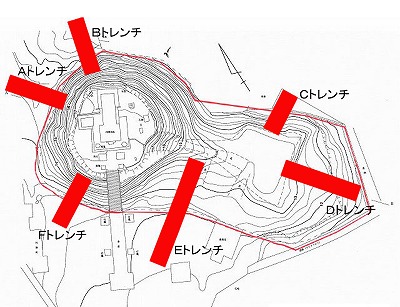

姫小川古墳 ひめおがわこふん 調査期間2008/01/22~03/31

| 姫小川古墳は、約20基ほどある桜井古墳群を構成する古墳の一つです。古墳は北・東・南を低地に囲まれた台地の先端に築造されています。古墳の形は前方後円墳で、全長は66m前後と考えられており、68mの前方後方墳である二子古墳に次いで大きな規模の古墳です。古墳の形などから古墳時代前期後半に築造されたと考えられています。姫小川古墳は近年墳丘の流出が著しく、今後墳丘の修復・整備を計画していく上で、古墳の規模、埴輪・葺き石・周溝の有無、築造時期などの基本的な情報を得る目的で実施しました。 【調査結果】 大きさは確定できませんでしたが、おおむね66m前後の古墳であると考えられます。古墳の前方部は戦後になって埋め立てられていました。前方部は江戸時代の薬師堂の造営に伴うと見られる整地により相当改変を受けており、築造当初は台形というより長方形に近かった可能性が高いと考えられます。また、古墳の西・北側の後円部側には周溝(堀)が存在する可能性が高いですが、全周はせず、前方部の南側にはないようです。葺き石や埴輪はもともとなく、土を盛っただけの古墳であると考えられます。このことは二子古墳の調査でも、また調査のされていない他の桜井の古墳も同様であると見られ、桜井古墳群の特徴になる可能性が高いと考えられます。 |

<Aトレンチ> <Bトレンチ> <模式図>

<地形図と調査トレンチ位置> |

惣作遺跡 そうさくいせき 調査期間2008/01/09~03/31

| 惣作遺跡は碧海台地の東縁部に接した沖積地に立地する遺跡で、矢作川等の氾濫によって形成された自然堤防上に位置しています。本遺跡の南西方向、鹿乗川対岸の台地上には奈良時代に創建されたと推測されている寺領廃寺跡が位置しています。惣作遺跡は平成16年度に愛知県埋蔵文化財センターにより発掘調査が行われ、弥生時代、古墳時代、古代、中世~江戸時代の遺構や遺物が確認されました。今回の調査は、市道の建設に先立ち、平成16年度調査区の東側に隣接する区域約1,100㎡を調査しました。 【調査結果】 今回の調査では、調査区の東側で弥生時代後期の竪穴住居が重なって見つかった他、平安時代の竪穴住居や土坑・溝等や、江戸時代の旧河道等が確認されました。また、中央の溝からは須恵器や灰釉陶器、寺領廃寺との関係を伺わせる瓦等が出土し、灰釉陶器には底部に墨で文字が書かれた椀や皿が数点あります。 弥生時代後期から古墳時代前期の集落は、鹿乗川の上流にも連綿と見つかっていることから、当時この場所もそうした集落の一部であったと考えられます。また古代には、愛知県の調査分も含めると比較的多くの墨書土器が見つかっており、瓦片の出土とあわせて至近距離に位置する寺領廃寺とも何らかの関係があったことが考えられます。 |

<調査区全景> <土器復元> <土器出土状況>

|