受け継ぐ想いを

未来へ届ける 望遠郷

ページID : 10973

更新日:2017年3月20日

ここから本文です。

平成25年度の調査

本證寺境内地(野寺町)

※現在は国指定史跡「本證寺境内」という名称ですが、国史跡の指定前(平成27年3月以前)は県指定史跡「本證寺境内地」という名称であったため、この名称で掲載しております。

|

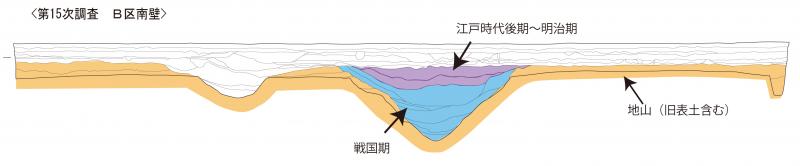

本證寺は三河三か寺と呼ばれる三河真宗の中心的な寺院です。永禄六年(1563)から翌年にかけて起こった松平(のち徳川)家康と三河本願寺教団の戦い・三河一向一揆においては、一揆側の中心的な拠点となりました。 本證寺は、外堀・土塁・内堀の存在が確認されており、江戸時代に描かれた絵図から、その範囲が想定されています。これまでの調査で確認された外堀の位置は、想定された本證寺境内地の復元案とほぼ一致しています。また、発見された堀は、戦国時代(16世紀)につくられた深く狭い堀を、江戸時代後期(19世紀)に広くするために再整備したことがわかっています。ただし、外堀の大半は地下に眠っており、全容は明らかではありません。

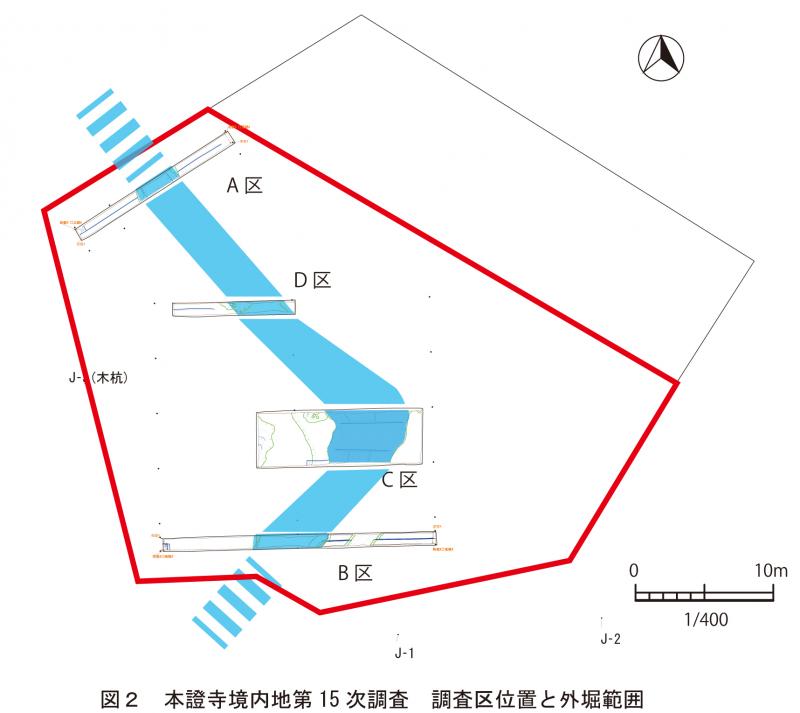

今回の調査は、外堀の北東屈折部分の位置や形状を確認することを目的とし、調査区を4か所(A~D区)設定しました。調査の結果、復元案に沿うような形で、外堀の屈折部分を確認しました。遺物は戦国時代(16世紀頃)の内耳鍋(ないじなべ)、羽付鍋(はつきなべ)や、江戸時代前期(17世紀頃)のものが出土しました。堀の上層は、後世の造成によって削り取られたようですが、出土遺物や土層堆積をみると、一部では江戸時代に再整備が行われ、また一部ではそれが行われず埋まったことが推定できます。三河一向一揆が終わった後の本證寺を考える上で、大変重要な成果を得ました。

外堀の断面図

|

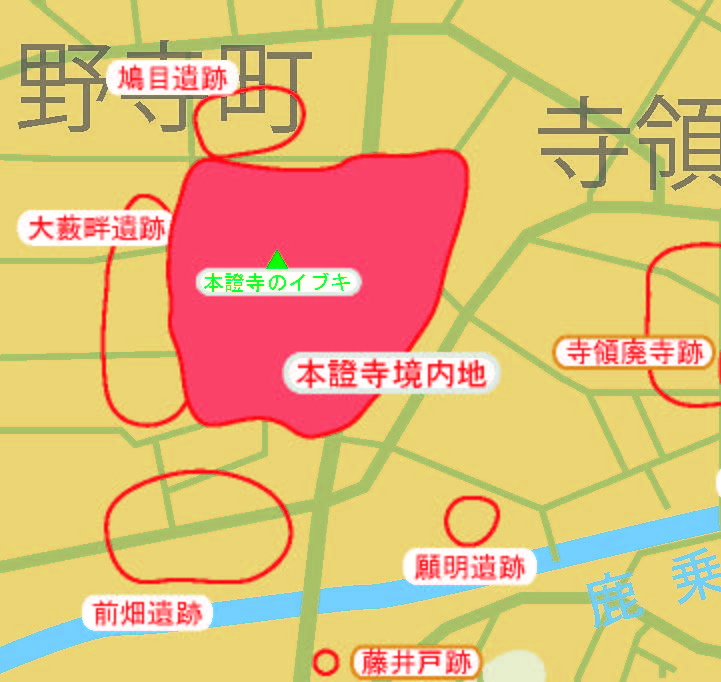

本證寺境内地と周辺の遺跡

今回調査した場所 (JPG:518KB) 調査区

(JPG:588KB) |

岩根城址(小川町)

|

岩根城址は、加藤正成の居館と伝えられ、地籍図からその範囲が想定されていました。また『小川村村誌』に、東西70間・南北70間・西北に土居空堀あり、と記されています。

調査は城址の南西隅、ちょうど堀があると思われる地点で行われました。結果、予想通りに岩根城を囲った堀を確認できました。南半分しか検出されませんでしたが、断面がV字形と考えられる、深さ2.5m以上の大きな深い堀でした。 堀に埋まった土からは、戦国時代のもののほかに、江戸時代後半(19世紀)から明治時代の遺物が多く出土しました。寛政年間に堀・土塁の一部を田んぼにしたことや、明治6年(1873)にまた堀の一部を埋めた記録が残っていますが、これを裏付けるものとなりました。

|

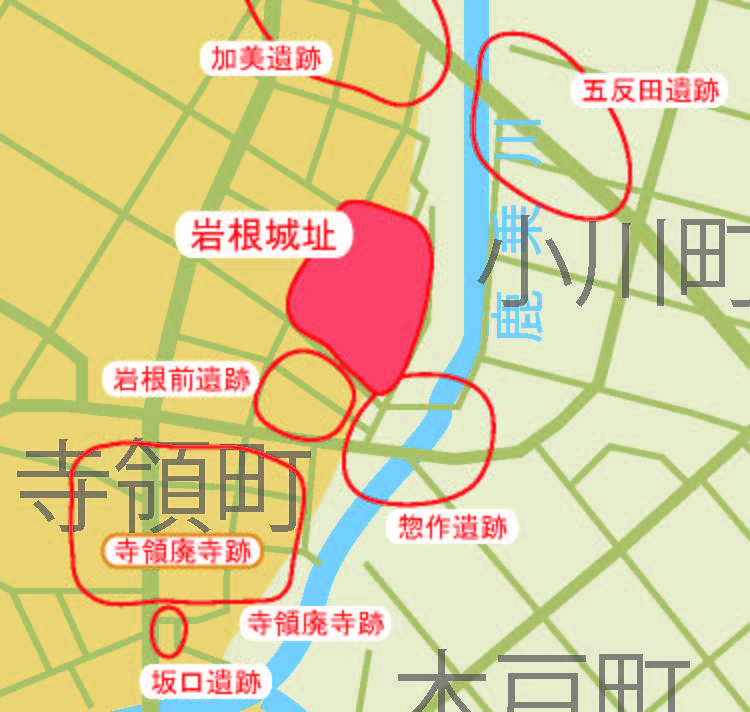

岩根城址と周辺の遺跡

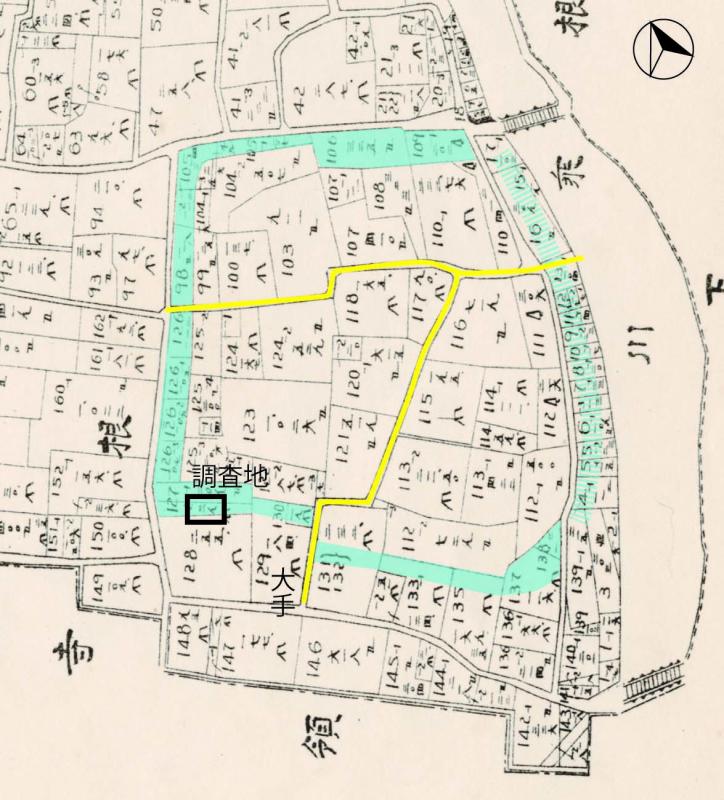

地籍図

水色が堀、黄色は道です。中央の折れ曲がった部分は、大手(正門)とみられます。 四角い黒枠が、今回の調査地でした。

|

安城古城址(安城町)

|

安城古城は、安城城(安祥城)より前につくられた城です。『安城村誌』などによると、東西30間・南北40間の居館とされ、多門縫殿助重徳(たかどぬいのすけしげのり)・酒井左衛門尉(さかいさえもんのじょう)が城主と伝えられます。

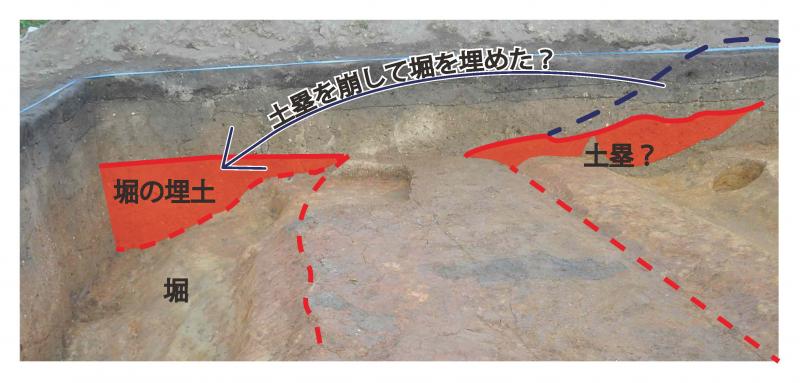

今回の調査で、安城古城の北端の堀、さらに、それに並行する土塁と考えられる遺構を確認しました。土層をみると、堀に埋まった土が、土塁として盛られた土とよく似ています。このことから、土塁を崩して、その土で堀を埋めたということが考えられます。 さらに、堀に埋まった土からは、戦国時代(16世紀頃)につくられた常滑産の壺のかけらが出土したことから、土塁がつくられた時期、もしくは、堀が埋められた時期が戦国時代(16世紀頃)に近い時期だということがわかりました。

|

安城古城址と周辺の遺跡

出土遺物

下段左端が、常滑産の壺のかけらです。ほかに、擂鉢や山茶碗のかけらが出土しました。上段は、古代の須恵器や瓦です。

|

別郷廃寺跡(別郷町、西別所町)

|

別郷廃寺は、奈良時代~平安時代に存在したと考えられる寺院跡です。 11世紀前半に編纂された『本朝文粋(ほんちょうもんずい)』に記載のある 「薬王寺(やくおうじ)」に比定する説もありますが、詳細は明らかになってい ません。 今回の調査では、奈良時代の瓦や平安時代の灰釉陶器が大量に廃棄さ れた土坑を確認しました。 瓦は、主に布目のついた平瓦や丸瓦が出土しました。素弁八弁蓮華文軒丸瓦も出土しています。瓦のほかには8世紀後半~9世紀初頭と思われる須恵器が出土しました。灰釉陶器は、高盤(こうばん)と思われる特殊な器種が複数出土しました。 ①瓦を葺いた建物は、寺院や官衙(かんが/役所)しかない ②高盤のような特殊な器種は、寺院のような特別な場所でしか使用されなかった。 ※今回見つかったものは、これまで安城市内ではほとんど出土していないものでした。 以上のことから、今回見つかった遺物・遺構が、寺院跡に関わりのある、それも貴重なものであったことが判明しました。 瓦が大量に廃棄された土坑(奈良時代)調査区2で検出しました。

|

別郷廃寺跡と周辺の遺跡

灰釉陶器が廃棄された土坑(平安時代)調査区2で検出しました。ところどころに見える白い焼き物が灰釉陶器です。 |

調査区1完掘(東から撮影) |

調査区2完掘(南から撮影)

|

鴟尾(しび)の大型破片が出土

調査区2で検出した古代の廃棄土坑。そこから、大きな瓦質部材の破片が1点出土しました。鑑定の結果、それが金堂の屋根(大棟)を飾る、鴟尾の破片であることがわかりました。