受け継ぐ想いを

未来へ届ける 望遠郷

ページID : 4981

更新日:2016年2月23日

ここから本文です。

平成17年度の調査

上条遺跡群 じょうじょういせきぐん

上条町・山崎町にかけて広がるいくつかの遺跡からなっており、弥生時代と古墳時代を中心とした大きな集落のあとと考えられています。上条町根崎にある台地の上では過去の工事で多くの土器が出土しており、集落を囲んでいた堀(環濠といいます)の跡と思われるものも工事の時に見つかったといわれていますが、これまで正式に発掘調査がされたことは無く、遺跡の様子はよくわからない地区でした。そして、県営ほ場整備事業に伴い、平成16年度から2年計画ではじめて発掘調査をする運びとなりました。

東上条遺跡 今回調査の対象とした地区は根崎遺跡の東側に位置し、台地の下の湿地に当たる部分で、一部には台地の削られ残った部分も入っています。湿地の中からは縄文時代終わり頃から鎌倉時代までの土器片が多く出土し、これらは台地の上の根崎遺跡で暮らしていた人々が使っていたものです。

|

<調査区全景>

<土器出土状況>

<縄文時代の深鉢>

<平安時代~鎌倉時代の井戸>

|

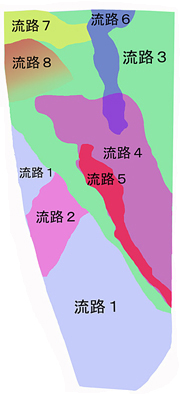

屋下遺跡 やしたいせき

遺跡の位置と調査の経緯屋下遺跡は安城町屋下に位置し、碧海台地のすぐ下の沖積地にあります。周辺には弥生時代、飛鳥・奈良時代、戦国時代の集落跡である万五郎遺跡、古墳時代の水辺の祭祀の跡が見つかった圦上遺跡、弥生時代~中世の大きな集落である根崎遺跡、戦国時代の城館跡である安祥城などの遺跡が点在しており、古くから人々が住んでいたことがわかっています。今回の調査は郷東川の改修に伴い、11~12月にかけて行いました。 調査の成果今回の調査では、調査区内全体にいくつもの自然流路が何度も流れていたことがわかりました。流路の時期についてははっきりとしたことはわかりませんが、概ね飛鳥~奈良時代(今から1400~1200年前)にかけて流れていたものと思われます。北西隅の一角では、流路の南側に沿って何本もの杭が打ち込まれているのが見つかりました。この杭が何のために使用されていたのかは今の段階でははっきりとはわかりませんが、護岸の目的などに使用したと考えられます。川の中からは弥生時代~戦国時代にかけての土器などがたくさん出土しましたが、特に多かったのは飛鳥~奈良時代の土器です。また、土器以外の遺物としては古墳時代の耳環(耳飾り)や巡方(奈良時代の役人が使用したベルトに付ける金属製の装飾品)と思われるものも出土しています。すぐ東側にある圦上遺跡も屋下遺跡と同じような自然流路が見つかっていますが、こちらでは完形に近い土器がいくつも出土していることから、流路の一部で祭祀を行っていた可能性が想定できます。しかし、屋下遺跡では遺物は比較的多く出土するものの、完全な形で出てくるものは極めて少なく、多くが破片で出土することから、周辺で生活していた人々が使っていた土器が、川の流路が変わって流されたものである可能性が高いと考えられます。このことから、屋下遺跡は人々が直接生活していた場所ではなく、古代を中心に流れていた自然流路の跡であり、一部で杭などで構造物を構築するなどの人為的な営みが見られる場所であるといえます。

|

<屋下遺跡で見つかった川や溝> <流路に沿って打ち込まれた杭列> |

|

|

<調査区全景> |

<耳環> |

<古墳時代後期の坏蓋・坏身> |

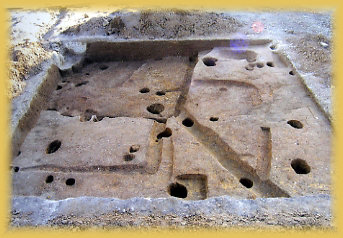

万五郎遺跡 まんごろういせき (第3~4次調査)

はじめに万五郎遺跡は、上条町万五郎周辺の通称「万五郎崎」と呼ばれる台地の縁辺に位置します。平成17年度にその万五朗遺跡の範囲内で発掘調査を行いました。今回の調査によって古代から中世までの遺物と遺構を発見し、この台地上に古代から人々の生活が営まれていたことが確実になりました。以下にその概要をまとめることにします。 第3次調査狭小な面積の調査でしたが、5棟の古代の竪穴住居(推定も含む)の切り合いと、中世の掘立柱住居や溝の一部を発見しました。この土地での基本的な土壌の堆積は、上面から造成土、暗灰褐色砂質土(中世)、黒褐色粘質土(古代)、地山となります。地山は、古代にはすでに上層の粘土が削られて、下層の砂地の層に住居等の遺構が作られています。古代に大規模な造成工事のたびに粘土が採取されていたのかもしれません。中世には、区画溝の存在を確認することができましたので、屋敷地の一部になっていた可能性が高く、その後、畑に転用されていったようです。 第4次調査4本の溝といくつかの人為的な掘り込みを検出しました。調査区北側は、台地の縁辺にあたり崖になっていた場所に土が堆積していました。その崖の底面からは、須恵器などの遺物とともに貝層が見つかりました。貝層にはハイガイやアサリが含まれています。そして、この崖は中世には完全に埋められたようです。台地の上には、中世の竪穴状遺構や区画溝が発見されました。こうしたことから、古代から中世にかけて人々が生活をしていたと考えられます。

|

<二夕子遺跡周辺>

<Aトレンチ>

<Bトレンチ>

|

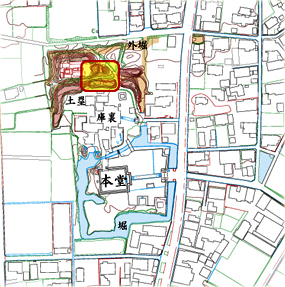

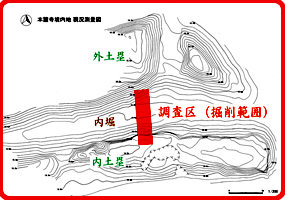

本證寺境内地 ほんしょうじけいだいち

※現在は国指定史跡「本證寺境内」という名称ですが、国史跡の指定前(平成27年3月以前)は県指定史跡「本證寺境内地」という名称であったため、この名称で掲載しております。

はじめに 野寺町にある本證寺は鎌倉時代後期に開かれたとされ、古くから西三河地方の真宗門徒の中心的役割をはたした寺院の一つで、室町時代に本願寺の勢力下に入ってからは、三河三か寺の一つに数えられていました。 調査の成果今回調査を行ったのは、境内の北側にある内堀とその両側に造られた内と外の土塁裾部です。この箇所は、内堀部分が境内地と同じ高さになっており、近年の風災害等によりこの内土塁の一部が自然崩落したため、現状復旧と将来の保存活用策に向けた基礎資料を得ることを目的として、幅1m×長さ7mの範囲で試掘坑を設け行いました。その結果、明治時代以降に削られたと考えられる内土塁北側の下層が、何層もの土や粘土を突き固めて重ねていく版築(はんちく)という工法で盛り上げられていることがわかりました。そして積み上げられた内土塁の基底部にあたる地点で、瓦や陶器片が東西方向に並んで出土しました。ここから出土した陶器片から、この版築工法によって造られた土塁の時期が江戸時代末期であることがわかり、内堀の深さも現況の地表面から約1.9m下にあったとこともわかりました。現在見ることができる堀や土塁の一部は、江戸時代末期に再整備されたことがはじめて確認されました。 そして、江戸時代末期に築造された土塁裾部と埋没していた内堀部分を更に掘り下げたところ、現在の地表面から約2.4mの深さで内堀の底が見つかりました。築造当初は内堀の幅が3.3~3.6m、深さ約1.5mで、そこから内と外の土塁が盛り上げられていたようです。当初の土塁の高さは今回の調査では確実なことは分かりませんでしたが、内土塁の北斜面の堆積状況から土塁の基底部から2.5m程度はあったと推測され、内堀の底から内土塁の頂部まで約4mの高さがあったことになります。ただし、この当初の堀や土塁が築造された時期については、それを示すような遺物が出土しなかったため確認できませんでした。しかし、少なくとも当初の内堀が境内を取り囲むように全体に深く掘られていた可能性が高いことがわかりました。 |

<本證寺>

<測量図>

<トレンチ位置>

<試掘トレンチ全景> |