受け継ぐ想いを

未来へ届ける 望遠郷

ページID : 5064

更新日:2013年6月20日

ここから本文です。

平成16年度の調査

上条遺跡群 じょうじょういせきぐん

上条町・山崎町にかけてひろがるいくつかの遺跡からなっており、弥生時代と古墳時代を中心とした大きな集落のあとと考えられています。上条町根崎にある台地の上では過去の工事で多くの土器が出土しており、集落を囲んでいた堀(環濠といいます)の跡と思われるものも工事の時に見つかったといわれていますが、これまで正式に発掘調査がされたことは無く、遺跡の様子はよくわからない地区でした。そして、県営ほ場整備事業に伴い、平成16年度から2年計画ではじめて発掘調査をする運びとなりました。

菱田遺跡 ひしだいせき

菱田遺跡は上条町に所在し、半島状に突き出た台地の東側一帯に広がる沖積地に立地しています。台地の上には根崎遺跡があり、過去の工事の際に多量の弥生土器とともに、集落を囲む環濠になる可能性のある溝も見つかっています。

今回の調査では、台地上から投棄されたと思われる多量の弥生時代後期(約1900年前)の土器片や、溝、いらなくなったものを捨てたと思われる穴や古墳時代中期(約1500年前)の井戸と思われる穴などが見つかっています。台地上だけではなく、台地の東側に広がる沖積地の部分にも弥生時代だけではなく、古墳時代にも人々の住んでいた跡を確認することができました。

|

|

|

|

|

調査区全景 |

弥生時代の土器や木製品が多く出土 |

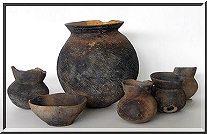

古墳時代の土器 |

福地遺跡 ふくぢいせき

菱田遺跡を含む上条町根崎の台地から東側は広大な湿地になっており、湿地が終わったところに新たに発見された遺跡です。この遺跡は、根崎の台地上の集落と同じくらいの時代のもので、集落を囲む堀のあとの可能性もある大きな溝や井戸と思われる跡が見つかりました。この溝や穴の中から多量の土器とともに鍬などの木製品も出土し、ある程度の規模を持つ集落があったことは間違いないと思われますが、集落の中心はさらに東の岡崎市側にあると思われ、実態を解明するには至りませんでした。

|

|

|

|

|

弥生時代後期の溝 |

古墳時代中期の土器 |

井戸から出土した土器 |

本神遺跡 ほんじんいせき

掘内川に向かって舌状に突き出した台地の先端に立地しています。昭和39年の調査で環濠と思われる大きな堀が発見されました。

本年度の調査は、県道の拡幅工事に伴って行われました。その結果前回の調査に続く堀が東~北側において確認され、遺跡の範囲は今までの推定よりも北側にひろがることが判明しました。堀の中からは、この堀は過去の工事で削られて半分ほどの深さしか残っていませんでしたが、底に近い部分からは多量の弥生土器が出土しました。そのほとんどが弥生時代の終わり頃のものです。また、これらの土器の上には、炭と焼け土が密集している場所が確認され、これは堀を埋めるときに火を焚いて祭祀をした跡だと考えられています。

|

|

|

|

|

堀の中の遺物出土状況 |

16年度の本神遺跡調査区の全景 |

環濠の断面 |

姫遺跡 ひめいせき

碧海台地の東の縁にあります。

個人住宅建設にともなって調査したところ、新たに発見された戦国時代の遺跡です。東側には西三河でも有数の規模を誇る国指定史跡の姫小川古墳や平安時代から鎌倉時代にかけての集落のあとと思われる姫下遺跡、西側には城郭寺院の可能性を持つ誓願寺があり、古くから人の往来が盛んな地域であったと思われます。

今回の調査では、井戸の跡と用途のわからない大型の掘り込みを中心に、溝や小穴が多く見つかりました。出てきた土器の年代から、この遺跡は戦国時代のものと思われます。今回の調査では住居跡は見つかりませんでしたが、井戸があることから、この一帯に戦国時代の集落があったはずで、調査区はその集落の一角をなしていたと思われます。

|

|

|

|

|

用途のわからない大型の掘り込み |

調査区全景 |

戦国時代の井戸 |