受け継ぐ想いを

未来へ届ける 望遠郷

ページID : 18943

更新日:2019年1月26日

ここから本文です。

平成29年度の調査

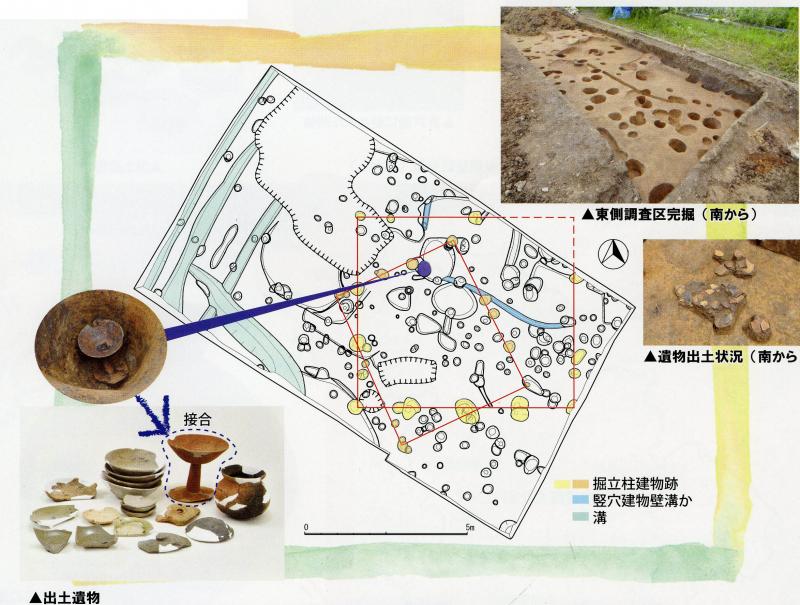

天神遺跡(北山崎町)

|

天神遺跡は、古墳時代から鎌倉時代の遺物散布地として知られてきました。今回、個人住宅建設に伴い、初めて発掘調査が行われました。 調査の結果、古墳時代前期の高坏を含むピットや竪穴状遺構、奈良時代の須恵器や瓦、鎌倉時代の山茶碗を含む掘立柱建物跡などが確認されました。 |

|

|

▲完掘(南から) |

塚越古墳(古井町)

|

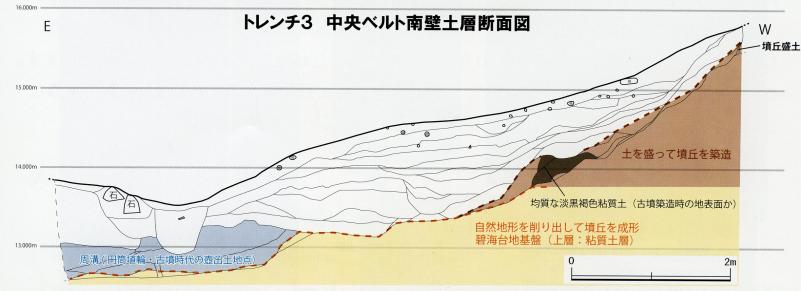

塚越古墳は、桜井古墳群を構成する、古墳時代前期の前方後方(円)墳です。昭和24年(1949)に、地元有志らによって発掘がなされ、紡錘車型石製品などの副葬品が出土しています。今回は、古墳の墳丘規模などの基礎情報を得るための調査を実施しました。 調査の結果、周溝とみられる落ち込み部分から、円筒埴輪が出土しました。これまで桜井古墳群で円筒埴輪は出土していなかったため、初めての発見となりました。一部の円筒埴輪は赤彩されています。三河における埴輪導入期(4世紀中葉から後葉)のものとみられます。 |

|

|

周溝内埴輪出土状況(拡大) |

|

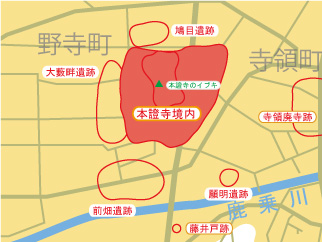

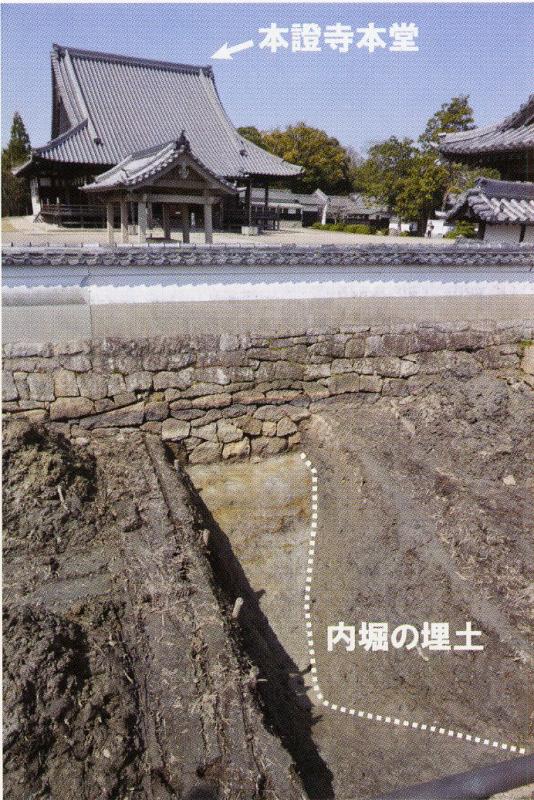

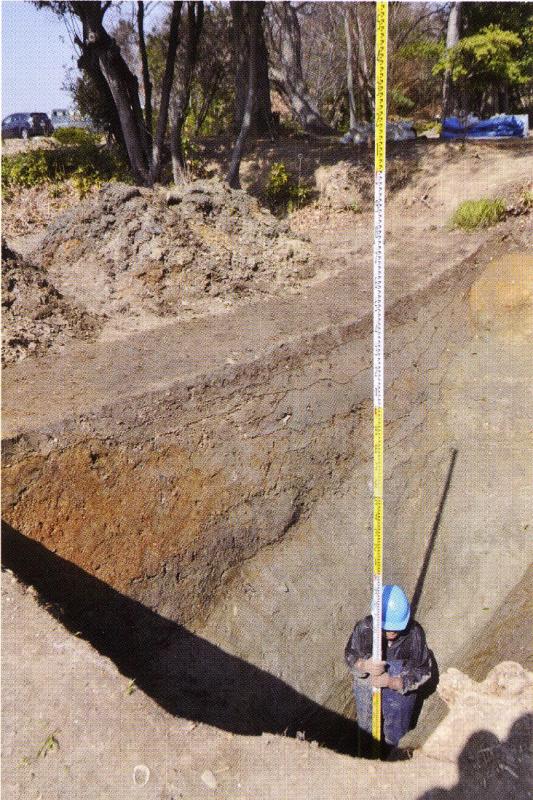

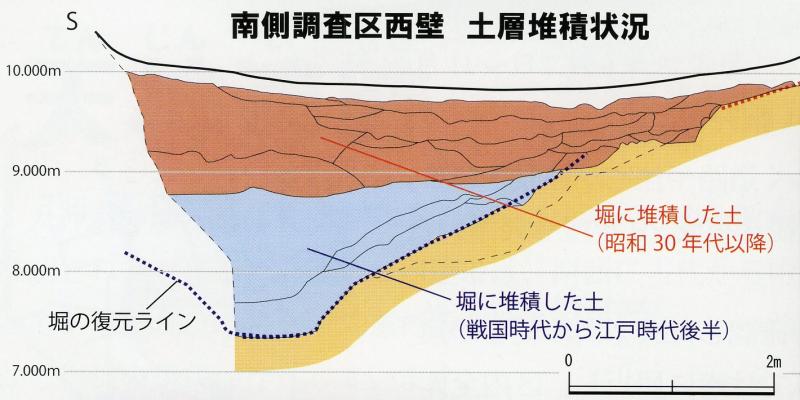

本證寺境内(野寺町)

|

平成29年度の本證寺境内の調査は、本堂区画の内堀を対象に実施しました。内堀の幅は5~8.2mで、深さは一番浅い西側調査区(本堂の裏)で1.25m、最も深い南側調査区で3m以上だったことがわかりました。上層では江戸時代後期以降の瓦や陶磁器などが出土しましたが、下層からは戦国時代の鍋類が出土しました。 これまで内堀の調査は庫裏北側のみしか実施していませんでしたが、今回の調査により、内堀の一部は外堀と同じような規模であったこと(南側調査区)や、自然地形を利用して堀を形成した部分もあったこと(西側調査区)などがわかりました。 |

|

|

東側調査区 南側調査区 |

|

中狭間遺跡

|

中狭間遺跡は、桜林小学校一帯に広がる弥生時代から鎌倉時代の集落跡です。 個人住宅建設に伴い発掘調査を行った結果、碧海台地の傾斜や、台地が落ち込んだ部分に平安時代の井戸を確認しました。井戸には曲げ物を用いた井戸側が確認されました。この井戸側は、残存遺体から桜皮で綴じられていたこともわかりました。 |

|

|

↑完掘状況

↑出土遺物 |

↑井戸側検出

↑井戸側(曲げ物) |

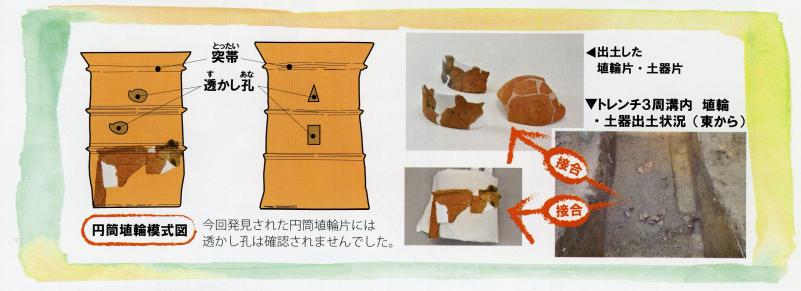

トレンチ3

トレンチ3