受け継ぐ想いを

未来へ届ける 望遠郷

ページID : 4808

更新日:2013年6月20日

ここから本文です。

平成20年度の調査

安城市には、250箇所を越える貴重な遺跡があります。埋蔵文化財センターでは、平成20年度も多くの遺跡の調査を行いました。ここではその中から3つの遺跡調査結果を紹介します。

本神遺跡 ほんじんいせき (古井町)

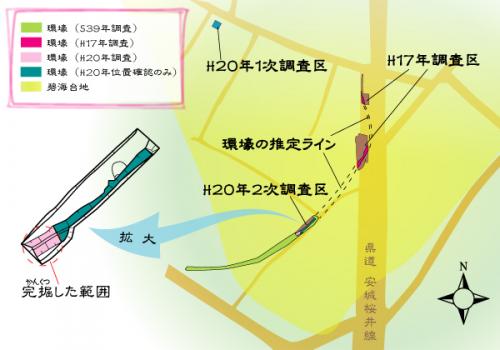

| 碧海台地の東縁部にあり、南・東側は堀内川により削られて出来た開析谷(低い場所)に面しています。昭和39年、土取りの際にたくさんの土器が出土したので調査が行われました。その結果村を囲む濠〔環壕(かんごう)といいます〕が弧状に広がっていることが確認され、ここに弥生時代の集落があったことがわかりました。また、この遺跡からは近畿地方の土器が40点以上も見つかり、全国的にも注目を集めています。 今回は、個人住宅建設に伴い、2カ所で発掘調査を行いました。その結果いずれも弥生時代の終わり頃の竪穴住居跡と環壕の一部を確認しました。竪穴住居跡は、可能性の高いものを含めて4棟見つかりました。本神遺跡内の調査では初めての発見となりました。また、環壕は上面が昭和39年の土取りにより削られていましたが、この時に行われた調査で見つかった溝の位置が改めて確認できました。環壕の断面は逆三角形をしており、底部は足がやっと入るくらいの幅しかありません。調査した部分の深さは1.1mでしたが、かなり削られていることから、本来は2m以上はあったと考えられます。 深い環壕に囲まれた集落は、土器は多量に出土していますが、ほとんどが同じ時期のものであることから、弥生時代の終わり頃に一時的に営まれ、何らかの理由で短い間に廃絶したようです。 |

調査期間2008年4月23日~30日 2008年7月29日~8月12日 出土遺物

|

調査地点と環濠の復元図

|

H20年1次調査区 調査区の外まで続く方形の遺構が見つかりました。竪穴住居と考えられます。 H20年2次調査区 左上図の拡大部の写真です。 |

姫塚古墳 ひめづかこふん (姫小川町)

|

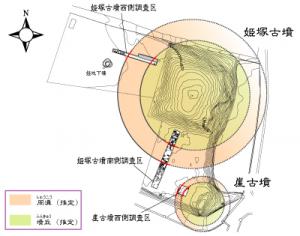

碧海台地の東端にあり、東側の沖積低地を臨む位置につくられています。現在は東西18m、南北20mの方形をしていますが、もともと方墳なのか、円墳が削られて方形になったのかはわかっていません。今回は、古墳の西側と南側の宅地・畑の開発計画に伴い、古墳の広がりを確かめるため、それぞれの場所に幅1~2mの細長い調査区を設定して発掘を行いました。調査の結果、西側にも南側にも幅5.6~7.5m前後、深さ約1mの濠が見つかりました。おそらく台地と区画するために古墳の周りに濠を巡らせた(周溝といいます)ものと考えられます。周溝の中からは鎌倉時代や室町時代の土器の破片が出土しましたが、古墳時代の土器や埴輪、葺き石は見つかりませんでした。

|

調査期間2008年7月30日~8月8日 2009年1月14日~2月3日 調査地点

姫塚古墳は、直径30m前後の円墳であると推定されます。

|

西側調査区全景 一段低くなっているところが周溝です。 奥の茂みが姫塚古墳です。 |

西側調査区で確認された周溝 左写真の周溝部分のアップです。

|

塔之元遺跡 とうのもといせき (桜井町)

|

碧海台地の東縁部に近い位置にあります。歩道橋の設置工事に伴い調査を行いました。上面では鎌倉時代を中心としたピットや土壙、溝が見つかりました。しかし、明確な建物の跡は確認できませんでした。西側の中開道遺跡や寒池遺跡、円光寺境内地などでは、鎌倉時代から室町時代にかけての集落跡が見つかっていることから、この遺跡もこれらの遺跡と一体の集落跡であったと考えられます。

|

調査期間2008年6月17日~7月15日 調査区全景

飛鳥時代の住居跡(方形の溝)が2棟重なっています。 |

竈(カマド)焼土内土器出土状況

右写真の右側に写っている遺物です。 |

出土土器

飛鳥時代の遺物です。 |

遺跡の調査にご協力を!

埋蔵文化財について 遺跡は、先人の歩みを記録しているかけがえのないものであり、一度壊されてしまうと二度と明らかにすることはできなくなってしまいます。埋蔵文化財センターでは、開発に伴い、やむを得ず壊されてしまう遺跡について、事前に発掘調査を行っています。個人住宅の建て替えの際の調査については調査費用はかかりませんので、お気軽にご相談ください。今後とも皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。 |