受け継ぐ想いを

未来へ届ける 望遠郷

ページID : 5066

更新日:2013年6月20日

ここから本文です。

平成14年度の調査

二子古墳 ふたごこふん

桜井古墳群中、最大の規模を誇る前方後方墳で、矢作川流域でも最古の古墳の一つと考えられています。

今回の調査は古墳の範囲確認を主な目的としてトレンチ調査を行いました。調査の結果、全長は従来82mとされていましたが、69mであることが確認されました。墳丘の北側と南側には壕が検出されました。北側の溝は幅9.5m、深さ約1mの規模で、遺物は灰釉陶器片、山茶碗、土師器片が少量出土したのみで、築造当初から掘削されていたかどうかは断定できず、中世の段階で埋没しているようです。また、葺石、埴輪も全く出土しておらず、少なくとも葺石は当初からなかった可能性が非常に高まりました。葺き石や埴輪が存在しない可能性が高いこと、墳丘前方後方形であることなどから、この古墳が最古級の古墳である可能性がさらに高まりました。

|

|

|

|

|

二子古墳 全景 |

北側のトレンチで見つかった溝 |

北側の溝と後方部 |

井ノ池遺跡 いのいけいせき

井ノ池遺跡は、安城市古井町に所在する遺跡で、周辺の調査では古代の集落遺跡が検出されており、今回の調査でもおおむね同時期の溝やピット(穴)、土壙(大きな掘り込み)がたくさん見つかりました。 用途を特定できるものは少数でしたが、注目すべきものに平安時代の井戸があります。井戸の直径は4.7m、深さは2.9mを測り、一番下の層からは井戸枠がほぼ完全な形で出てきました。木枠の材質は杉材で、長さは約1.3m、両側に組み合わせるための切り込みが見られます。

古井町一帯に展開していた古代集落の姿が次第に明らかとなりつつあります。

|

|

|

|

|

調査区全景 |

発見された井戸 |

保存処理された井戸枠 |

宮下遺跡 みやしたいせき

鹿乗川流域遺跡群の一つで、鹿乗川と西鹿乗川とが合流する地点の沖積地に立地しています。この調査では、古墳時代中期(約1500年前)から奈良時代(約1300年前)にかけての遺構が見つかりました。このうち竪穴住居は古墳時代中期(約1500年前)のもので、住居の中からは、粘土の入った穴が見つかっており、ここに蓄えて何かに使用していたようです。掘立柱建物は3棟が見つかりましたが、時代のはっきりわかったのはありませんでした。掘立柱建物のうち1棟は総柱建物で、倉庫に使っていた建物かもしれません。

|

|

|

|

|

調査区全体 |

竪穴住居跡 |

掘立柱建物の柱跡 |

中開道遺跡 なかかいどういせき

中開道遺跡は桜井町に所在しており、堀内川によって開谷された谷の南側一帯の碧海台地上に立地しています。遺跡の一角には碧海山古墳や円光寺が建っています。調査の結果鎌倉時代~戦国時代にかけての遺構がたくさん見つかりました。遺跡の北側では、掘立柱建物になると思われる柱の列が見つかり、そのうちのいくつかの穴では一番下から石が出土しています。

また、戦国時代の井戸も見つかりました。井戸枠は曲げ物を組み合わせて作られており材質はヒノキです。

この一帯は中世以前にはほとんど人々の住んでいた形跡は確認できていません。至近距離にある円光寺は、形谷山という名の通り堀内町の形谷から移転してきたという伝承があり、遺構の一部は円光寺に関連する可能性も考えられます。

|

|

|

|

|

調査区全景 |

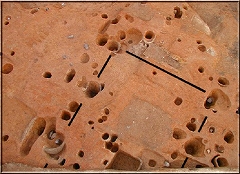

掘立柱建物の柱跡(黒い線で結ばれた穴) |

茶釜型羽釜 |