受け継ぐ想いを

未来へ届ける 望遠郷

ページID : 17538

更新日:2017年7月28日

ここから本文です。

平成28年度の調査

長先遺跡 (藤井町)

|

長先遺跡は、油ヶ淵に注ぐ朝鮮川の左岸、碧海台地端部に位置します。過去に縄文時代から鎌倉時代の遺物が最終されたことから、この場所に遺跡があると考えられていました。しかし、これまでに行われた調査では遺物はほとんど出土せず、明確な遺構も見つかっていませんでした。 開発計画に伴い発掘調査を行った結果、弥生時代の方形周溝墓(ほうけいしゅうこうぼ)群を確認しました。 方形周溝墓は合計8基あり、台地端部から内陸に向かって並ぶように造られていました。方形周溝墓からは弥生時代中期後葉(およそ2100年前)の土器が出土しました。これらの土器は、埋葬したとき、またはその後に墓に供えられた「供献土器(きょうけんどき)」と考えられます。 朝鮮川流域では初めてこのような墓域が確認され、旧北浦(油ヶ淵)周辺の集落様相や、鹿乗川流域遺跡群をはじめとする諸遺跡との関連を考える上で、興味深い成果を得ました。 |

|

|

方形周溝墓(北東から、奥は国道23号) |

弥生時代中期後葉の出土遺物 |

|

|

遺物出土状況1(西から) |

遺物出土状況2(南東から) |

遺物出土状況3(北から) |

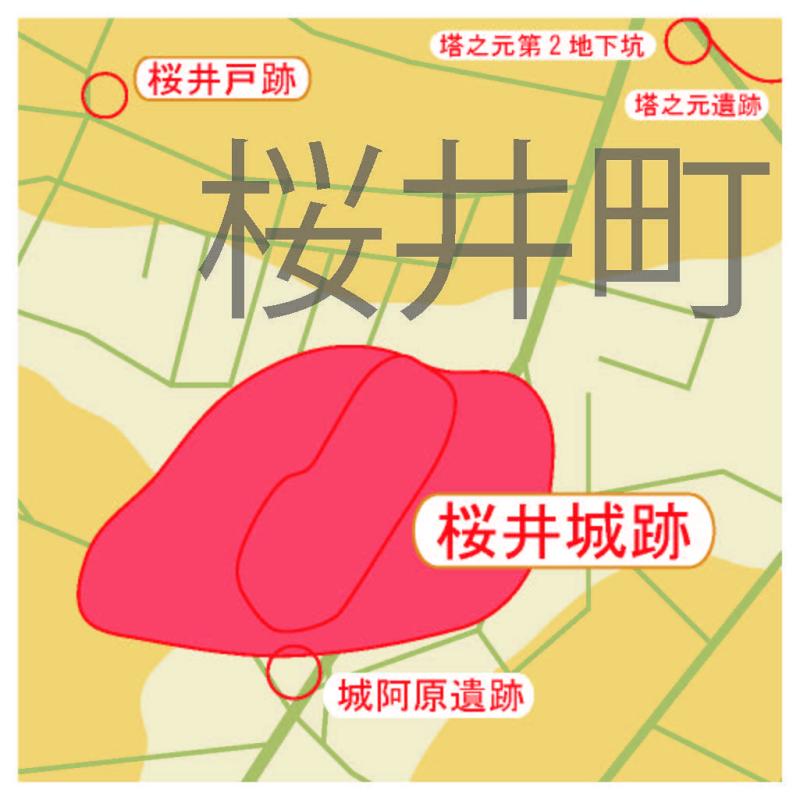

桜井城跡 (桜井町)

|

土地区画整理事業に伴い、平成27年度から城の南西にあたる部分で発掘調査を行っています。平成27年度は、複数の井戸や古代の溝などがみつかりました。 この調査では、戦国期(およそ500年前)の大型溝や、古代の竪穴建物跡などを確認しました。大型溝は、断面「V」字形で幅約4~5m、深さ約1.4~2mあります。東西に70mほど延び、南へ曲がっていました。さらに、溝の上層からは近世以降の陶磁器や瓦類が多く出土し、土層断面から近世以降に溝が掘りなおされ、再利用されていたこともわかりました。 古代の住居であった竪穴建物跡も複数みつかりました。この地域ではこれまで古代集落の存在は考えられてきませんでしたが、調査の結果、この地域一帯に古代から人々が住み、生活していたことがわかりました。 |

|

|

大型溝(東から) |

戦国期の出土遺物 |

古代の竪穴建物跡(東から) |

坂戸・三本木遺跡 (安城町)

|

坂戸・三本木遺跡は、安城市東部、美矢井橋につづく道沿い、鹿乗川流域にひろがる遺跡群の北端に位置します。開発計画に伴い発掘調査を行った結果、大量の弥生土器や、弥生時代後期に属する複数の竪穴建物跡を確認しました。また、調査地の中央には旧河川ないし氾濫原が広がることが確認できました。土層の堆積状況をみると、弥生時代中期に鹿乗川が氾濫し、それが収まった後に集落が形成されていったと考えられます。 この旧河川付近から、安城市では初めて、銅鐸形土製品(どうたくがたどせいひん)も2点出土しました。出土した銅鐸形土製品は、孔(あな)や鰭(ひれ)が省略されることなく、本物の銅鐸にほぼ忠実に似せて作られています。 |

|

|

竪穴建物跡1(北から) |

竪穴建物跡2(南西から) |

|

|

弥生時代後期から古墳時代前期の出土遺物 |

銅鐸形土製品1 |

銅鐸形土製品2 |

姫小川古墳 (姫小川町)

|

姫小川古墳は、碧海台地の東縁部に築造された、古墳時代前期(およそ1700年前)の前方後円墳です。これまでの調査により、墳丘長約66mであること、葺石がないこと、一部に周溝をもつことなどが明らかとなっています。墳丘崩落防止工事に先立ち、古墳の基礎情報を得るための確認調査を行いました。 調査の結果、くびれ部の位置が確定し、後円部が大きく、前方部がやや短く復原されました。また、くびれ部が幅広で、前方部も開くことがわかりました。墳丘長66m、後円部径41m、後円部高7.4m以上、前方部長25m、前方部高3.7m、前方部前端幅21m、くびれ部幅15.5mとなります(高さは後円部・前方部ごとの比高差による)。 さらに、壺形埴輪とみられる埴輪の破片が出土しました。桜井古墳群では、姫小川古墳の北約250mにある獅子塚古墳(ししづかこふん)で埴輪が出土していますが、この他の古墳からは埴輪は出土していませんでした。この調査では、わずかな数の破片しか出土しなかったため、この埴輪片が本当に姫小川古墳に置かれていた埴輪なのかどうか、まだまだ検討の余地はありますが、古墳の築造時期を考える上でとても重要なものが出土したと言えるでしょう。 |

|

|

後円部調査区(北東から) |

くびれ部調査区(東から) |

出土埴輪片 |