受け継ぐ想いを

未来へ届ける 望遠郷

ページID : 29828

更新日:2025年3月28日

ここから本文です。

令和6年度の催し

塚越古墳・獅子塚古墳の現地説明会を開催

内容

日時:令和7年3月9日(日曜日)※各回30分程度

- 塚越古墳:(1)午前10時から、(2)午後1時から

- 獅子塚古墳:(1)午前11時から、(2)午後2時から

場所:塚越古墳(古井町塚越)・獅子塚古墳(東町獅子塚)

集合場所は、塚越古墳(PDF:307KB)、獅子塚古墳(PDF:335KB)ご覧ください。

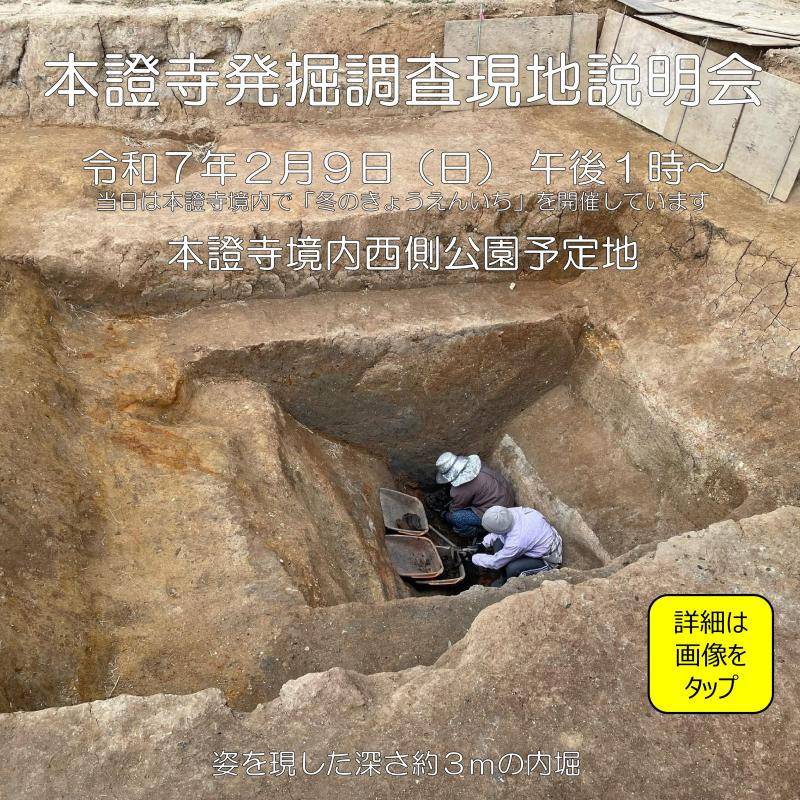

本證寺発掘調査現地説明会を開催※終了しました

内容

日時:令和7年2月9日(日曜日)午後1時から午後2時まで(少雨でも実施します)

場所:本證寺(安城市野寺町野寺26)西側公園予定地

その他:お車は、現地説明会会場隣に駐車できます。満車の際は、アイシン第14駐車場をご利用ください。(本證寺までのシャトルバスを運行しています)

みどころ

(1)戦国時代の深さ約3mの内堀を発掘しました。

(2)内堀の形状が、江戸時代の本證寺伽藍絵図と異なっていたことが明らかになりました。

面文土器づくり講座~土ッ器リ弥生土器~※募集は終了しました

安城市内弥生時代遺跡で出土の土器をモデルに、当時とほぼ同じ製作技法で弥生土器を作ります。そして最後に、国の重要文化財である「人面文壺形土器」(市内亀塚遺跡出土)の作製に挑戦します。

内容 ※この講座は全5回の連続講座になります!!

第1回、弥生時代と弥生土器について学ぶ

- 日時:令和7年2月19日(水曜日)午後1時30分から午後3時30分

- 内容:弥生時代と弥生土器について、学芸員の説明を聞きます。(座学)

第2回、小型土器を作るⅠ

- 日時:令和7年2月26日(水曜日)午後1時30分から午後3時30分

- 内容:まずは、小型土器(高さ15cm程度)を作って、土器づくりの技術を学びます。

第3回、小型土器を作るⅡ

- 日時:令和7年3月5日(水曜日)午後1時30分から午後3時30分

- 内容:もう一度、小型土器を作ってみます。

第4回、人面文壺形土器を作るⅠ

- 日時:令和7年3月12日(水曜日)午後1時30分から午後3時30分

- 内容:いよいよ、人面文壺型土器(高さ25cm程度)を2回に分けて作製します。

第5回、人面文壺形土器を作るⅡ

- 日時:令和7年3月19日(水曜日)午後1時30分から午後3時30分

- 内容:壺の胴部に顔を描いて完成させます。

場所

安城市埋蔵文化財センター創作実習室(安城市安城町城堀30)

募集要項

対象:5回全ての回に受講可能な方

定員:8人(定員を超えた場合は、抽選で決定します)

受講料:無料

持ち物:汚れてもいい服装

申込み:令和7年2月12日(水曜日)までに、共通申込事項『●催し名●〒住所●氏名(ふりがな)●電話番号』を記載し、はがき又はFax、e-mailで申込み。

【申込先】

- 住所:〒446-0026 安城市安城町城堀30番地 安城市歴史博物館 文化振興課文化財係

- Fax:0566-77-6600

- e-mail:bunkazai@city.anjo.lg.jp※メールタイトルに「人面文土器づくり講座」を入力お願いします。

問合せ:文化振興課文化財係(Tel:0566-77-4477)

文化財防火訓練※終了しました

毎年1月26日が「全国文化財防火デー」にあたります。全国で実施される文化財防火訓練にあわせて、安城市においても市民と行政が協力して、文化財等を火災から守るために実施するものです。

内容

とき:令和7年1月19日(日曜日)午前9時から午前10時(小雨決行)

場所:櫻井神社(安城市桜井町桜林17)

内容:初期消火(消火器)訓練、避難(文化財等)訓練、放水消火訓練

対象:桜井北町内会、自主防災会、地元消防団、安城消防署、危機管理課、文化振興課、地元住民、一般市民

その他:事前申し込み不要です。当日、受付もありません。訓練会場に駐車場はありません。徒歩・自転車等でお越しください。動きやすい服装、履物(運動靴・長靴)でご参加ください。

問合せ:文化振興課文化財係(Tel:0566-77-4477)

令和6年度4回連続講座史跡を歩いて巡る「愛知の東海道を歩く」※募集は終了しました

内容

第1回「宮宿から鳴海宿を歩く」約9km

- 日時:令和7年1月25日(土曜日)午前9時から午後4時までの予定

- 見学地:熱田神宮、七里の渡し、笠寺観音、笠寺一里塚、鳴海城跡

- 参加費:300円

第2回「鳴海宿から池鯉鮒宿を歩く」約10km

- 日時:令和7年2月8日(土曜日)午前9時から午後4時までの予定

- 見学地:有松、桶狭間古戦場、阿野一里塚、知立神社

- 参加費:300円

第3回「池鯉鮒宿から岡崎宿を歩く(前半)」約11km

- 日時:令和7年2月22日(土曜日)午前9時から午後4時までの予定

- 見学地:知立の松並木、明治川神社、永安寺、薬王寺

- 参加費:300円

第4回「池鯉鮒宿から岡崎宿を歩く(後半)」約9km

- 日時:令和7年3月8日(土曜日)午前9時から午後4時までの予定

- 見学地:矢作橋、岡崎城、東海道岡崎城下二十七曲り、太平一里塚、大岡越前守陣屋跡

- 参加費:300円、別途「三河武士のやかた家康館」入館料

※全4回とも、午前8時45分安城市歴史博物館集合になります。

講師:安城ふるさとガイドの会

募集要項

対象:市内在住・在勤・在学者、健脚な人(長距離を歩きます)※4回全てに参加できる方

定員:18人(定員を超えた場合は、抽選で決定します)

費用:各回ごとに異なります。(内容参照)参加する回ごとにお支払いください。

持ち物:筆記用具、水筒、帽子、常備薬、雨具、防寒具、昼食

その他:歩きやすい服装及び履物(運動靴)でお願いします。安城市歴史博物館に集合・解散(市マイクロバスで移動)最初の目的地までバスで行き、最終目的地からバスに乗って安城市歴史博物館へ戻ります。雨天でも開催します。(暴風・大雨警報が出た場合は中止)

申込み:11月30日(土曜日)必着までに、はがき又はFAX、e-mailで、郵便番号・住所・氏名・年齢・電話番号を記入し、文化振興課「史跡を歩いて巡る」係へ。申込書1通につき2名まで申込可。

※その場合、2名分の情報を明記すること。応募は1人1件のみ可。同一人物による重複申込みは不可。

【申込先】

- 住所:〒446-0026 安城市安城町城堀30番地 安城市歴史博物館

- Fax:0566-77-6600

- e-mail:bunkazai@city.anjo.lg.jp※メールタイトルに「史跡を歩いて巡る」を入力お願いします。

本證寺境内発掘調査現地説明会※終了しました

内容

日時:令和6年9月21日(土曜日)午前11時から午前11時30分

場所:本證寺(安城市野寺町野寺26)

その他:駐車場は本證寺臨時駐車場をご利用ください

発掘調査の主な成果

(1)江戸時代の『本證寺伽藍絵図』に描かれた外堀・内堀が発見され、内堀は複数地点で確認されました。

(2)内堀と土塁の境界部分が明らかになりました。

詳しくは、発掘調査現地説明会ご案内(PDF:703KB)ご覧ください。

あおぞら歴史教室

第3回あおぞら歴史教室「足助の町並みと豊田の史跡を訪ねる」※募集は終了しました

足助は、大浜から安城を通り足助まで運んだ塩の終点になり、そのルートは塩の道と言われています。その町並みの中馬館は、大正時代の旧銀行をそのまま活用していて、当時の資料が展示されています。旧銀行の建物は日本デンマーク時代の銀行を彷彿させます。

豊田市博物館では、豊田の歴史や文化を学び、矢作川上流と安城との交流に気づくことができます。曽根遺跡公園では、本物を見ることで、当時の様子を体感します。

とき:令和6年12月7日(土曜日)午前9時から午後4時30分まで

ところ:安城市民ギャラリーのエントランス集合・出発→安城市歴史博物館着・解散

- 足助の町並み(豊田市足助町宮平34-1)

- 曽根遺跡公園・曽根遺跡・八柱社古墳・香九礼1号墳(豊田市森町3丁目81)

- 豊田市博物館(豊田市小坂町5丁目80)

講師:小田健二氏(安城市歴史博物館長)

対象:市内在住・在勤・在学者、健脚の人

定員:19人(定員を超えた場合は、抽選で決定します)

費用:2500円(参加費・入館料・昼食代)

持ち物:筆記用具、水筒、帽子、常備薬、雨具

その他:歩きやすい服装及び履物(運動靴)でお願いします。

申込み:11月15日(金曜日)必着までに、はがき又はFax、e-mailで、住所・氏名・年齢・電話番号を記入し、文化振興課「第3回あおぞら歴史教室」係へ。申込書1通につき2名まで申込可。

【申込先】

- 住所:〒446-0026 安城市安城町城堀30番地 安城市歴史博物館

- Fax:0566-77-6600

- e-mail:bunkazai@city.anjo.lg.jp※メールタイトルに「第3回あおぞら歴史教室」を入力お願いします。

第2回あおぞら歴史教室「知多半島北部の史跡と大高城を訪ねる」※募集は終了しました

東海市はあゆち潟の南半分を占め、縄文時代から江戸時代まで連綿と続いています。あゆち潟周辺の史跡を見て、当時の暮らしを体感します。”あゆち”は愛知県の語源になっています。

大高城では、今川義元家臣として松平元康が兵糧を城に運び入れたことや、城内から丸根砦・鷲津砦を眺望することを通して、当時の暮らしを体感します。

とき:令和6年11月9日(土曜日)午前9時から午後5時まで

ところ:安城市民ギャラリーのエントランス集合・出発→安城市歴史博物館着・解散

- 東海市立平洲記念館・郷土資料館(東海市荒尾町蜂ケ尻67)

- 岩屋口古墳(東海市高横須賀町岩屋口4)

- 諏訪神社・万葉の歌碑(東海市高横須賀町北屋敷59)、今川塚・今川義基墳

- 大高城(名古屋市緑区大高町城山)

講師:神谷友和氏(日本考古学協会)

対象:市内在住・在勤・在学者、健脚の人

定員:19人(定員を超えた場合は、抽選で決定します)

費用:1100円(参加費・昼食代)

持ち物:筆記用具、水筒、帽子、虫除け薬等、常備薬、雨具

その他:歩きやすい服装及び履物(運動靴)でお願いします。

申込み:10月15日(火曜日)必着までに、はがき又はFax、e-mailで、住所・氏名・年齢・電話番号を記入し、文化振興課「第2回あおぞら歴史教室」係へ。申込書1通につき2名まで申込可。

【申込先】

- 住所:〒446-0026 安城市安城町城堀30番地 安城市歴史博物館

- Fax:0566-77-6600

- e-mail:bunkazai@city.anjo.lg.jp※メールタイトルに「第2回あおぞら歴史教室」を入力お願いします。

第1回あおぞら歴史教室「尾張の弥生と古墳を訪ねる」※募集は終了しました

朝日遺跡は尾張平野に営まれた東日本最大級の弥生時代集落です。国重要文化財の出土資料と、ジオラマ・復元建物・体験水田によって当時の暮らしを体感します。

北の大地の春日井では、二子山古墳の埴輪群・下原窯跡の須恵器などの出土資料や、味美古墳群を見て当時の暮らしを体験します。

清州公園では、当時の清須城の石垣や清州本陣跡を見学します。

とき:令和6年10月12日(土曜日)午前9時から午後5時まで

ところ:安城市民ギャラリーのエントランス集合・出発→安城市歴史博物館着・解散

- あいち朝日遺跡ミュージアム(清須市朝日貝塚1)

- 清州公園、清洲城石垣・五条大橋擬宝珠・清州本陣跡(清須市清洲3-7-1)

- 春日井市中央公民館民俗考古展示室(春日井市柏原1-97-1)

- 二子山公園、ハニワの館・二子山古墳・白山神社古墳・御旅所古墳(春日井市二子町2-11)

講師:川﨑みどり氏(安城市文化財保護委員)

対象:市内在住・在勤・在学者、健脚の人

定員:19人(定員を超えた場合は、抽選で決定します)

費用:1400円(参加費・入館料・昼食代)

持ち物:筆記用具、水筒、帽子、虫除け薬等、常備薬、雨具

その他:歩きやすい服装及び履物(運動靴)でお願いします。

申込み:9月15日(日曜日)必着までに、はがき又はFax、e-mailで、住所・氏名・年齢・電話番号を記入し、文化振興課「第1回あおぞら歴史教室」係へ。申込書1通につき2名まで申込可。

【申込先】

- 住所:〒446-0026 安城市安城町城堀30番地 安城市歴史博物館

- Fax:0566-77-6600

- e-mail:bunkazai@city.anjo.lg.jp※メールタイトルに「第1回あおぞら歴史教室」を入力お願いします。

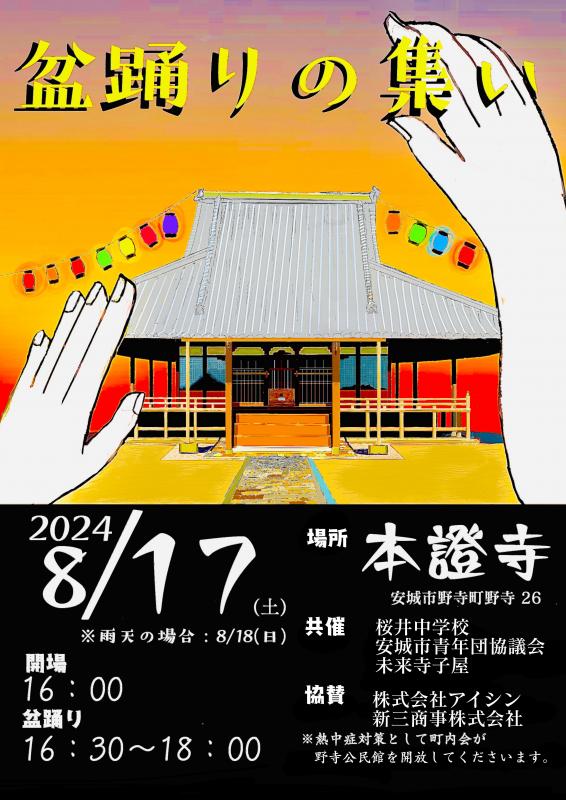

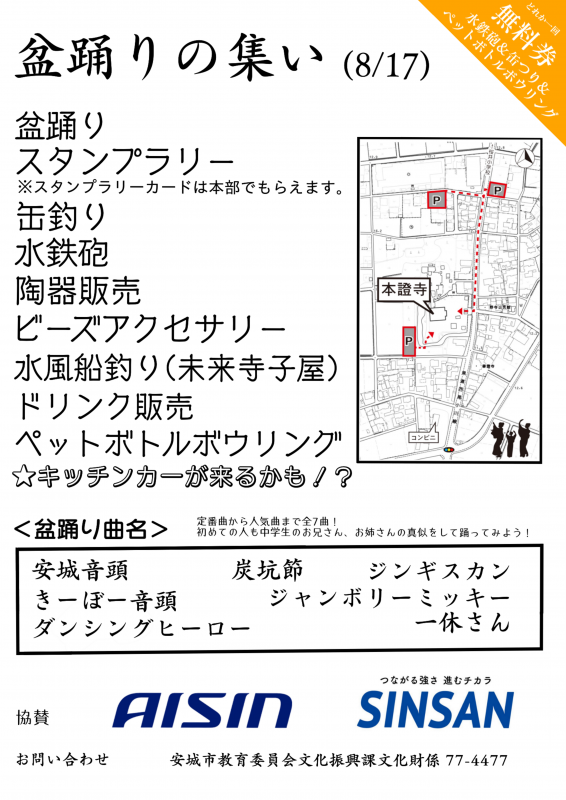

盆踊りの集い※終了しました

内容

日時:8月17日(土曜日)※雨天の場合:8月18日(日曜日)

盆踊り:午後4時30分から午後6時※開場は午後4時です。

≪盆踊り曲名≫安城音頭、炭坑節、ジンギスカン、きーぼー音頭、ジャンボリーミッキー、ダンシングヒーロー、一休さん

場所:本證寺(安城市野寺町野寺26)

共催:桜井中学校、安城市青年団協議会、未来寺子屋

協賛:株式会社アイシン、新三商事株式会社、株式会社フジコーポレーション

問合せ先:安城市教育委員会文化振興課文化財係(Tel:0566-77-4477)

| 盆踊りの集い(表) | 盆踊りの集い(裏) |

|---|---|

|

|

※熱中症対策として町内会が野寺公民館を解放してくださいます。

考古学なぞ解きマイブンクエスト※台風接近に伴い中止します

| マイブンクエストー鹿乗王とまほうの壺ー |

2000年の昔...安城の東...カノリと呼ばれる地には、遠くヤマト、カズサ、カガなどさまざまな地から人々が訪れ、栄えにぎわったという。。。 このカノリのムラを治めた王は代々カノリ王と呼ばれ、数百年の長きにわたりムラを守った。。。 ムラを災いがおそうたびに、聖なる高坏(たかつき)・癒しの甕(かめ)・まほうの壺(つぼ)をもちいてムラを救ったと伝わる。。。 この夏「まほうの壺(つぼ)」をめぐる伝説が解き明かされる! |

|---|---|

|

内容

日時:8月30日(金曜日)・31日(土曜日)午後6時から午後7時30分受付

8月30日から9月1日は午後8時30分までナイトミュージアム開催!!

会場:安祥城址公園・安城市埋蔵文化財センターほか

参加費:1キット150円

難易度:小学3年生以上(30分から午前1時間程度)

申込み:当日先着順

夏休み子ども考古学講座※終了しました

過去の発掘調査によって蓄積された資料や情報を活用した体験を通して、考古学に対する関心と安城市埋蔵文化財センターをもっとよく知ってもらうために、今年も夏休み子ども考古学講座を開催します!

古代の土器で塩を作ろう(全2回)

申込

申込

土器づくり教室を実施している安城市で製塩土器を製作し、土器を焼きます。そして塩田体験館のある西尾市でその土器を使って塩づくりを体験します。2日に分けて実施しますので、両日ご参加できる方でお申込みください。

|

|

|

|

対象:小学4年生から中学生

定員:10名(先着)※申込み方法は安城市電子申請・届出システムより

参加費:300円(材料費込)※土器づくりの日にお納めください。

製塩土器づくり

- 日時:7月15日(月曜日・祝日)午前10時から正午

- 場所:安城市埋蔵文化財センター 創作実習室(安城市安城町城堀30番地)

- 内容:自分だけの製塩土器を作ります。

- 持ち物:飲み物、タオル(手拭き用)

- その他:汚れてもよい服装

塩づくり

- 日時:8月3日(土曜日)午前10時から正午※予備日8月10日(土曜日)

- 場所:西尾市塩田体験館吉良饗庭塩の里(西尾市吉良町白浜新田宮前59-1)※現地集合・解散

- 内容:自分で作った製塩土器を使い、塩をつくります。また、併せて復元弥生式土器で米を炊きます。

- 持ち物:軍手(2重にすることをお勧めします)・帽子・飲み物、タオル(熱中症対策)

- その他:サンダルは火傷の恐れがあります。靴を履てきてください。

古墳時代の鏡づくり

申込【午前の部】、【午後の部】

申込【午前の部】、【午後の部】

|

|

- 日時:8月11日(日曜日)午前9時30分から正午、午後1時30分から午後4時(2回)

- 場所:安城市埋蔵文化財センター 創作実習室(安城市安城町城堀30番地)

- 内容:弥生時代から古墳時代までの青銅製品について学び、銅と鍚の合金でミニチュアの銅鏡を作ります。

- 対象:小学4年生から中学生

- 定員:各10名(先着)※申込み方法は安城市電子申請・届出システムより

- 参加費:300円(材料費込)

- 申込みはこちらから!!(※【午前の部】【午後の部】どちらかを選択してください。)

- 持ち物:軍手、飲み物、タオル

- その他:サンダルでの受講は不可、靴を履てきてください。

縄文時代の石器づくり

申込

申込

|

|

- 日時:7月21日(日曜日)午後1時から午後3時30分

- 場所:安城市埋蔵文化財センター 創作実習室(安城市安城町城堀30番地)

- 内容:縄文時代の石器について学び、石を使って石器を作ります。

- 対象:小学4年生から中学生

- 定員:20名(先着)※申込み方法は安城市電子申請・届出システムより

- 参加費:300円(材料費込)

- 持ち物:軍手、飲み物、タオル

- その他:サンダルでの受講は不可、靴を履てきてください。

- 申込みはこちらから!!

申込み方法 安城市電子申請・届出システムより

安城市電子申請・届出システムより

- 7月5日(金曜日)午前9時からQRコードから申込み(先着)

- 受付先:文化振興課文化財係

| 古代の土器で塩を作ろう(全2回) | 古墳時代の鏡づくり【午前の部】 | 古墳時代の鏡づくり【午後の部】 | 縄文時代の石器づくり |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

夏休み子ども土器作り教室※終了しました

夏休み子ども土器作り教室

- 日時:7月23日(火曜日)から26日(金曜日)、7月31日(水曜日)から8月2日(金曜日)午後1時から午後3時30分

- 場所:安城市埋蔵文化財センター 創作創作実習室(安城市安城町城堀30番地)

- 内容:安城土器作りボランティア会が講師となり、自分だけの弥生土器を作ります。

- 対象:小学4年生から中学生

- 定員:各回15名(先着)※申込み方法は安城市電子申請・届出システムより

- 持ち物:飲み物、タオル(手拭き用)

- その他:汚れてもよい服装

- 申込みはこちらから!!(※【(1)~(7)希望日】いずれかを選択してください。)

申込み方法 安城市電子申請・届出システムより

安城市電子申請・届出システムより

- 7月5日(金曜日)午前9時からQRコードから申込み(先着)

- 受付先:文化振興課文化財係

| (1)7月23日(火曜日) | (2)7月24日(水曜日) | (3)7月24日(木曜日) | (4)7月26日(金曜日) |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

| (5)7月31日(水曜日) | (6)8月1日(木曜日) | (7)8月2日(金曜日) | |

|

|

|

歴史講演会※終了しました

講演会内容

家康三大危機のひとつ「三河一向一揆」を、桶狭間の合戦後の今川氏との決別、織田氏との同盟、家臣団の離反(三州錯乱)の流れのなかに位置付けて講演します。

演題:家康の自立と「三州錯乱」

講師:柴 裕之(しば ひろゆき)氏(大河ドラマ「どうする家康」時代考証担当、東洋大学非常勤講師)

日時:令和6年5月4日(土曜日・みどりの日)午後1時から午後2時

場所:国指定史跡本證寺境内本堂(安城市野寺町野寺26)

定員:150名(当日先着)※整理券は配布いたしません。当日の本堂への入場は先着順になります。

詳しくは、歴史講演会、家康の自立と「三州錯乱」(表)(PDF:1,507KB)ご覧ください。

|

|

詳しくは、歴史講演会、家康の自立と「三州錯乱」(裏)(PDF:2,413KB)ご覧ください。

詳しくは、第6回本證寺フェスティバル(表)(PDF:250KB)ご覧ください。

詳しくは、第6回本證寺フェシティバル(裏)(PDF:2,413KB)ご覧ください。

【主催・問合せ先】安城市教育委員会文化振興課

- 電話:0566-77-4477

- Fax:0566-77-6600

- e-mail:bunkazai@city.anjo.lg.jp

©KADOKAWA

©KADOKAWA