受け継ぐ想いを

未来へ届ける 望遠郷

ページID : 12663

更新日:2014年5月25日

ここから本文です。

催し物案内 平成25年度

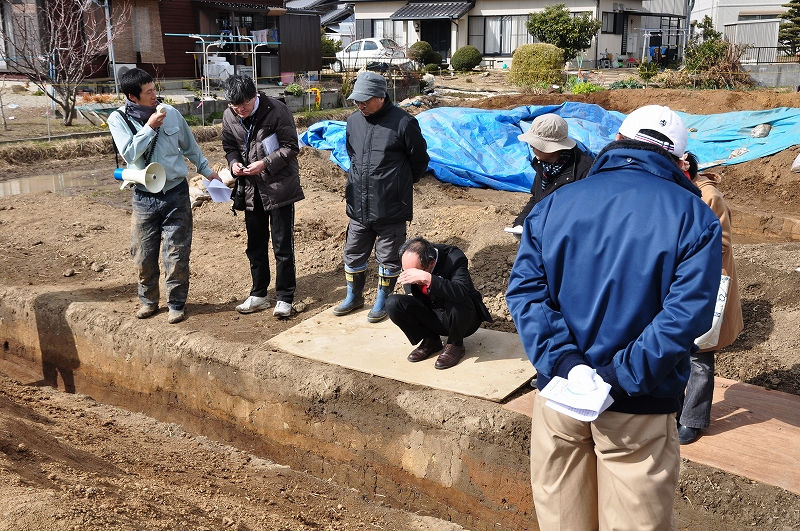

本證寺境内地外堀確認調査 現地説明会を行いました!(2月15日)

三河三か寺のひとつであり、三河一向一揆の中心寺院でもあった本證寺(野寺町)。1月末から、その本證寺を囲った外堀の位置や形を確認する調査を行いました。その成果を、野寺町の皆さんをはじめ、たくさんの方々に知ってもらおうと、現地説明会を行いました。前日からの雪や雨で開催が危ぶまれましたが、当日の午前から雨があがり、無事開催できました。寒い中たくさんの方が足を運んでくださり、全国に誇る城郭寺院・本證寺の、昔の姿に想いを馳せていました。

|

|

|

|

|

|

|

|

文化財防火訓練 (1月25日)

1月26日は、「文化財防火デー」に制定されています。昭24年1月26日、現存する世界最古の木造建造物・法隆寺の金堂が炎上し、壁画が焼損してしまいました。この反省に基づいて、国民の財産である文化財を災害から守るため、文化財防火デーが制定されました。

安城市では毎年、文化財防火デーに近い土・日曜日に文化財防火訓練を開催し、市民の皆様にもご参加いただいています。

今年の文化財防火訓練は、根崎町の根崎八幡社で行われました。根崎八幡神社には、今年度新たに市指定文化財となった、江戸時代の絵馬や奉納額が納められています。また本殿は、江戸時代中期(1744年)に造営されました。これは、安城市のなかでも古いものです。

地域住民・消防団・消防署が連携し、初期消火やバケツリレー、放水などの訓練を行いました。

|

|

|

|

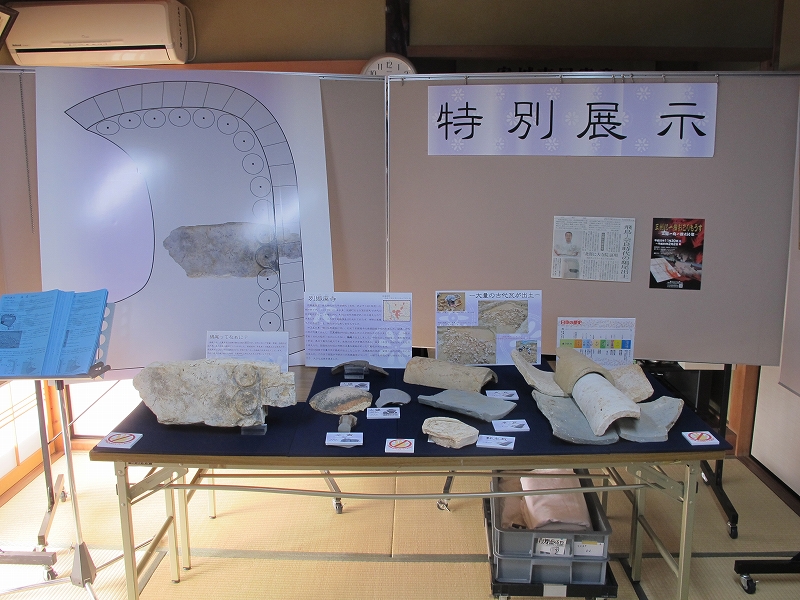

出前博物館 in西別所町内公民館ふれあい祭り (1月12日)

6月に西別所町で行われた別郷廃寺発掘調査の成果を、ふれあい祭りで展示させていただきました。新聞記事になった白鳳時代の鴟尾(しび)をはじめ、瓦や須恵器を見て、古代の寺院へ思いを馳せていました。近所で見つかった貴重な出土品に、みなさん感動していただけたようです。

|

|

|

|

第16回サンクスフェスティバルに参加しました!(11月23日)

台風により延期となっていたサンクスフェスティバル。今度は好天にめぐまれ、たくさんの人でにぎわいました。埋蔵文化財センターは、「安城発掘探検隊」と銘打って、本物の土器をさわる体験コーナーや、しおりにもなる文化財切り絵コーナーなどをひらきました。

|

|

|

|

|

|

あおぞら歴史教室

「あおぞら歴史教室」は、マイクロバスで安城市内や近隣市の史跡を巡り、地域の歴史を学ぶことを目的としています。今年度は、新美南吉・三河一向一揆・古墳をテーマに、3コースを用意しました。

詳しくはコチラ![]() あおぞら歴史教室(PDF:371KB)

あおぞら歴史教室(PDF:371KB)![]()

第3回 豊田市の古墳をめぐる (11月9日)

豊田市の池田1号墳や馬場瀬古墳群、八柱社古墳、三味線塚古墳などをめぐりました。古墳時代より長い年月を経て、現代までその姿を残す古墳の魅力に迫りました。豊田市郷土資料館では、古墳から出土した資料を見学しました。

|

豊田市猿投町 池田1号墳の石室

|

豊田市平戸橋町 馬場瀬古墳群(8号墳)の石室 |

豊田市陣中町 豊田市郷土資料館

|

豊田市鴛鴨町 三味線塚古墳

|

第2回 三河一向一揆の舞台をめぐる (10月26日)

戦国時代、野寺の本證寺が中心となり、真宗本願寺門徒と松平(のち徳川)家康が争った三河一向一揆。三方ヶ原の戦い、伊賀越えと並び徳川家康の三大危機と称されます。その舞台となった三河三か寺(本證寺・勝鬘寺・上宮寺)をはじめとする寺院や、ゆかりの地をめぐりました。台風が心配されましたが、幸い影響も少なく無事決行することができました。

|

岡崎市針崎町 三河最初の真宗道場、勝鬘寺

|

岡崎市上佐々木町 三河一向一揆の発端とされる上宮寺

|

安城市野寺町 当時の堀や土塁がのこる本證寺

|

岡崎市大和町 家康方についた妙源寺

|

第1回 新美南吉の足跡を訪ねるⅢ (9月14日)

半田に生まれ、青春時代をこの安城ですごした作家・新美南吉にゆかりのある場所(安城市・半田市)を訪ねました。今年は新美南吉生誕100周年ということもあり、多くの方々のご参加をいただきました。南吉の生家や下宿先、童話や詩の舞台となった場所を訪れ、新美南吉の世界をより深く感じることができました。

|

安城市新田町 南吉が下宿した民家

|

半田市岩滑中町 童話「ひよりげた」の舞台、常福院

|

半田市岩滑中町 南吉の生家・渡辺家

|

半田市岩滑中町 「権狐」に登場する岩滑八幡社

|

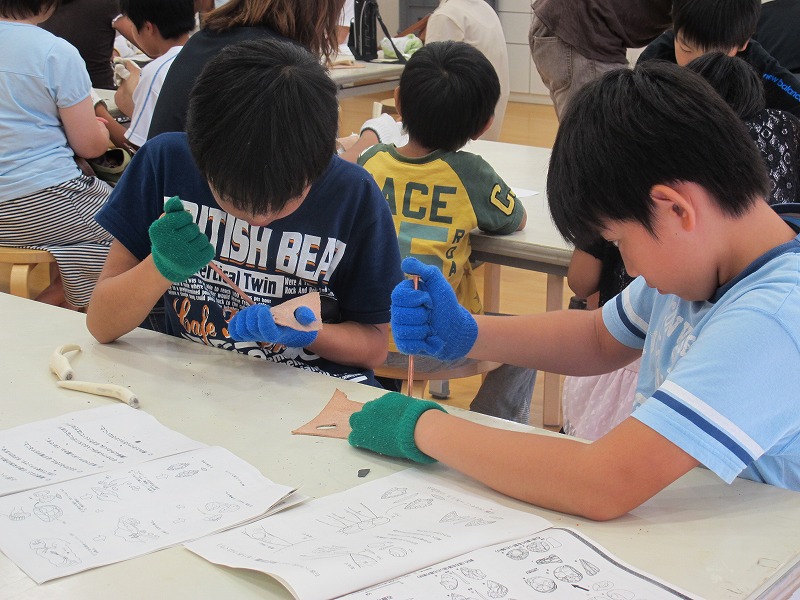

夏休み子ども考古学講座 第4回 縄文時代の石器づくり (8月10日)

黒曜石(こくようせき)を加工して、縄文時代の鏃(やじり)をつくりました。石を削る地道な作業に四苦八苦しながら、かっこいい鏃をつくりました。鹿の角で石が削れるなんて知らなかった!!

|

ごあいさつ。

|

今回は、弓矢の鏃をつくります!

|

石を割って小さい破片をつくります(剥片/はくへん)。

|

鹿の角で剥片を削り、形をととのえます。

|

|

子どもたちの作業には、石を削りやすい五寸釘を使いました。

|

細かく地道な作業に悪戦苦闘・・・

|

みんな石を削るのに夢中でした。

|

できあがり☆(見本)

|

夏休み子ども考古学講座 第3回 古墳時代の玉づくり (8月4日)

滑石を使って古墳時代の「勾玉(まがたま)」「管玉(くだたま)」づくりに挑戦しました。石をけずったりみがいたりするのって大変!!(汗)

|

「玉」って何なのかな?

|

はじめに「玉」について勉強です。

|

製作開始!滑石に形を描きます。

|

滑石をけずります。

|

|

上手にけずれてるかな?

|

けずり終わったら、水で洗います。

|

石にひもを通します。

|

勾玉ネックレスの完成☆

|

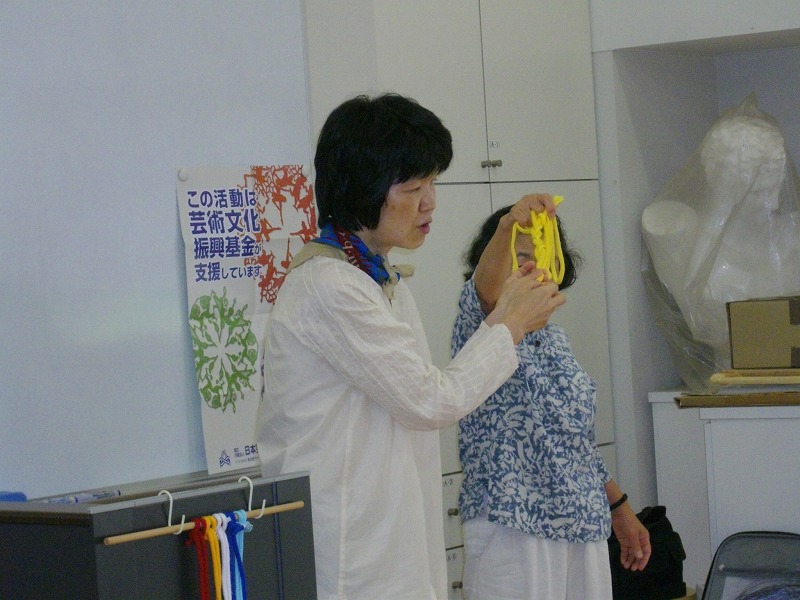

夏休み子ども考古学講座 第2回 古代のいのり―組ひもづくり― (7月27日)

東大寺正倉院に納められている宝物にもつかわれる、組ひもの組み方をならいました。組ひもに使われる糸を撚ってみたり、実際に組ひもを組んで自分だけのミサンガもつくりました。気分は奈良時代の組ひも職人!

|

組ひもの仕組みは・・・。

|

糸の撚り方を教えてもらいます。

|

手の動かし方をならいます。

|

いよいよ組ひもに挑戦!

|

|

ちょっと複雑な組み方も・・・

|

あやとりみたい!?

|

一生懸命組みました。

|

上手にミサンガできました☆

|

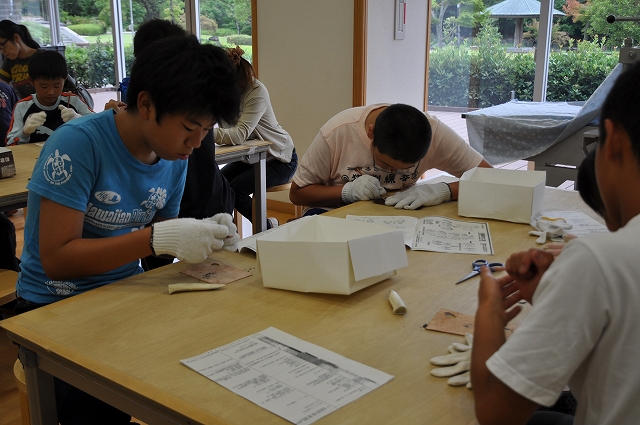

夏休み子ども考古学講座 第1回 弥生土器のみかた (7月21日)

考古学の基本ともいえる、土器について学びました。土器のなかでも、安城市で一番多く見つかっている弥生時代の土器について、たくさん勉強できました。発掘調査(の後)から展示までのお仕事も体験して、夏休みの宿題もバッチリかな!?

|

安城市の遺跡について学びます。  |

土器の拓本をとります。

|

土器の接合はパズルみたい!

|

土器には色んな文様があるね。

|

|

土器の大きさを測って図をかく。

|

ミニ展示、うまくつくれるかな?

|

ミニ展示の完成☆

|

整理室で実際の仕事を見学。

|

出前博物館 in古井ふれあい広場 (5月26日)

今年も、古井ふれあい広場に参加させていただきました。今回は、平成23年度・24年度に行われた本神遺跡(古井町本神)の発掘調査で出土した弥生土器を展示しました。たくさんの方々が、地元で見つかった土器に興味を持って見に来てくれました。

|

|

|

|