受け継ぐ想いを

未来へ届ける 望遠郷

ページID : 16462

更新日:2016年4月7日

ここから本文です。

平成27年度 催し物

桜井城跡発掘調査現地説明会、開催しました!(2月20日)

12月12日につづき、桜井城跡(桜井町)発掘調査の現地説明会を開催しました。前回報告した成果に加え、普通の集落遺跡からは滅多に出土しない陶製狛犬や(なんと西三河での出土は初!)、天候はあいにくの雨でしたが、50人もの方々が足を運んでくれました。

|

ごあいさつ。

|

調査区に入って遺構を見学します。

|

中世の井戸(深さ2m以上!)を すぐ近くで見学できました。 |

|

実際に調査に携わった作業員の話を 聞きます。 |

西三河で初めて出土した陶製狛犬をはじめ、 いろんな遺物が並びました。 |

出土遺物にさわって感動!

|

文化財防火訓練、開催しました!(2016年1月24日)

平成28年1月26日(火)は、第62回文化財防火デーです。昭24年1月26日、現存する世界最古の木造建造物・法隆寺の金堂が炎上し、壁画が焼損してしまいました。この反省に基づいて、国民の財産である文化財を災害から守るため、文化財防火デーが制定されました。

安城市では毎年、文化財防火デーに近い土曜日または日曜日に文化財防火訓練を開催し、市民の皆様にもご参加いただいています。

今年の訓練は、市指定文化財を多数所有する、大岡町の大岡白山神社で行いました。地域住民・消防団・消防署が連携し、バケツリレーや模擬文化財搬出、放水などの訓練を行いました。

|

地元の方や消防署、消防団の協力のもと、訓練は行われました。 |

池から水を汲み上げます。 |

バケツリレーで消火活動! |

つづいて、消火器を使って消火! |

|

社殿から煙があがります・・・ (もちろん模擬です) |

出動! |

模擬文化財を搬出します。 |

煙のあがった社殿に放水!! |

桜井城跡発掘調査現地説明会(12月12日)

今年度11月11日より実施している、桜井城跡(桜井町)の発掘調査の途中経過の報告会を、地元の方々に向けて開催しました。この発掘調査は、土地区画整理事業に伴い実施しています。これまでに、中世や近世以降の大型土坑や溝などの遺構や、内耳鍋や陶磁器などの遺物を確認しました。桜井城が存在したおよそ500年前のものも見つかっており、城に関係する場所であったことが考えられます。発掘調査は、12月12日現在も継続中です。今後も調査を進め、2月頃に皆様に最終的な発掘調査成果をご報告できればと思います。

|

好天にめぐまれ、多くの方々が集まってくれました。 |

この日も調査は休まず進みます。 |

実際に調査区内に入りました。現場担当者の話を聞きながら、間近に遺構を見学しました。 |

あおぞら歴史教室、第3回開催しました!(11月28日)

「あおぞら歴史教室」は、マイクロバスで安城市内や近隣市の史跡を巡り、地域の歴史を学ぶことを目的として、毎年開催しています。平成27年度も3コースを用意しました。ご参加いただいた方々にも、ご好評いただきました。![]() チラシ(PDF:402KB)

チラシ(PDF:402KB)

平成27年は、明治用水の考案者・都築弥厚の生誕250年です。高山忠士氏(歴史博物館長)の案内のもと、安城市歴史博物館の特別展や明治用水に関連のある地をめぐりました。

|

歴史博物館の特別展「台地を拓く 都築弥厚の夢」を見学しました。 |

本龍寺(都築弥厚の菩提寺) 弥厚のお墓を参拝。 |

弥厚公園 弥厚の像にご挨拶。 |

都築弥厚の茶室

|

|

水源管理所 現代の明治用水を学びます。 |

頭首工 残念ながら、工事中・・・ |

三連水車 上流すぐに旧発電所跡があり、水流を利用して発電していました。 |

明治川神社

|

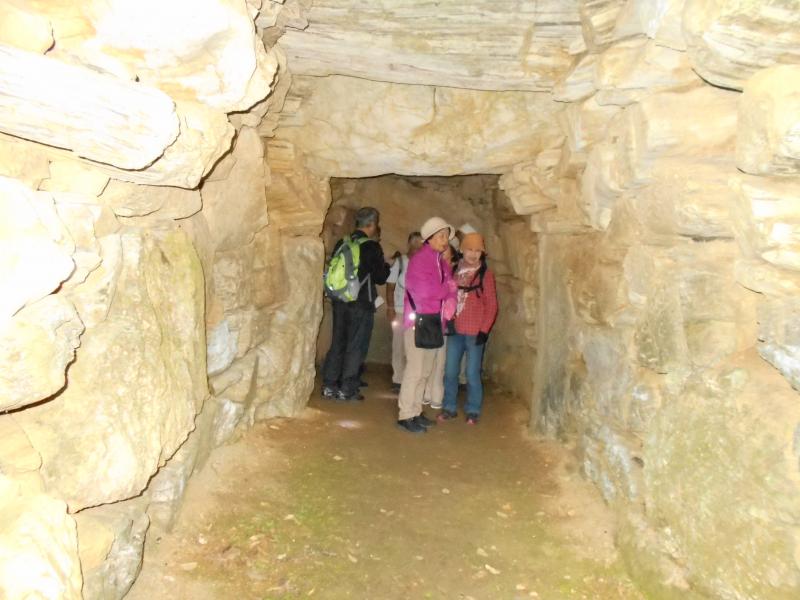

あおぞら歴史教室、第2回開催しました!(10月10日)

川崎みどり氏(安城市文化財保護委員)案内のもと、東三河の古墳や国分尼寺跡などを見学しました。

馬越長火塚古墳(豊橋市)、瓜郷遺跡(豊橋市)、三河国分尼寺跡史跡公園(豊川市)のほか、調査中の船山1号墳を特別に見学させていただきました。

|

馬越長火塚古墳 墳丘の前で解説です。 |

馬越長火塚古墳の横穴式石室 内部が非常に広い横穴式石室です。 |

馬越長火塚古墳の横穴式石室 |

瓜郷遺跡 復元された竪穴住居跡 |

|

三河天平の里資料館 学習風景です |

三河国分尼寺 実際に歩いて体感しています |

船山1号墳 葺石を有する造り出しが発見されました! |

船山1号墳 前方部は三段築成です。葺石を有する段築の一部も見学させていただきました。 |

あおぞら歴史教室、第1回開催しました!(9月12日)

天野暢保氏(安城市文化財保護委員長)案内のもと、家康公400年祭で話題の徳川家康に通じる安城松平家ゆかりの寺社をめぐりました。

歴史博物館隣の大乗寺(安城市)のほか、松平高月院(豊田市)、瀧山寺(岡崎市)、大樹寺(岡崎市)など盛りだくさんの内容でした。

|

高月院(松平初代・親氏墓所) |

瀧山寺(本堂) |

大樹寺(松平八代の墓所) |

|

若宮八幡宮(家康の子・松平信康首塚) |

法蔵寺(竹千代ゆかりの寺) |

安城城(市指定史跡安祥城址:現大乗寺) |

夏休み子ども考古学講座、開催しました!(7月25日・26日、8月2日・9日)

毎年恒例の子ども考古学講座は無事終了しました。参加いただいた皆様、ありがとうございました。そして、また来年もお会いしましょう!

弥生時代の食事をつくる(7月25日)

およそ2000年前のくらしを体験しました。土器でご飯を炊くのに必要なものは、「火」。みんなで協力して火を起こし、おいしい食事が完成しました。

|

まずは土器のかたちを勉強します。ちなみに、手に持っているのは甕(かめ)!  |

米を入れた甕に水を入れていきます。水はどのくらい入るのかな?  |

コンロにかけて…、というわけにはいきません。火をおこさねば、食にありつけません!  |

みんなの力で無事に火が起こりました。あとはうまく炊けるだけですが、果たして?

|

みんなの顔を見ると、上手に炊けたようですね。スープと一緒にごちそうさまでした。

|

古代の組ひもづくり(7月26日)

正倉院宝物にも使われた組ひもと同じ方法で、世界にひとつだけのミサンガ作りに挑戦しました!

|

まずは角浦先生の手の動きに注目!両手の指を使って組んでいく様子がわかりますか?  |

みんなの表情は真剣そのもの。先生の手、どうなっているんだろう?

|

さあ、両手に紐をひっかけ、組ひも作りの始まりです!教わりながら進めていきます。

|

みんなの作ったミサンガが完成しました。私のが一番上手にできたかな?

|

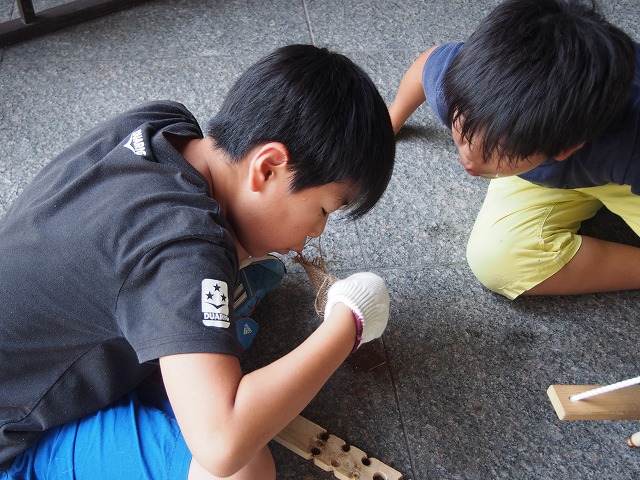

縄文時代の石器をつくろう(8月2日)

縄文時代の道具と言えば、石器と土器です。弓の先端に取り付ける石鏃(せきぞく)を作ってみました!

|

まずは、石器作りの基礎知識を勉強します。石器と言っても、さまざまな形があるんですね。  |

水野先生による石器製作、始まりました!!先生の手元にみんな釘付けです。

|

慣れた手つきでどんどん石器ができあがっていきます。先生は簡単そうにやりますが…。  |

石鏃を作っていきます。実際にやってみると、難しいではないですか!

|

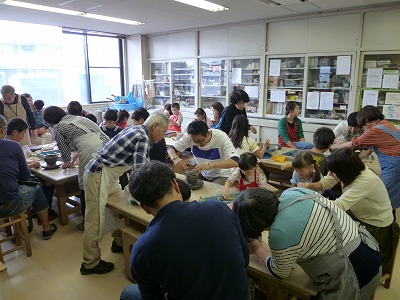

勾玉をつくろう(8月9日)

今年の一番人気は、やはり勾玉作りでした!石を磨いて、磨いて…。

|

先生の説明を聞いたら、さっそく勾玉作りの始まりです。  |

石につけたしるしの通り、順調に勾玉の形に仕上がってきました。ここまで進みました。

|

こちらは手だけでなく、顔まで磨いた際の石の粉が…。みんな集中しています。

|

勾玉、完成しました!これもみんなの努力のたまものです。

|

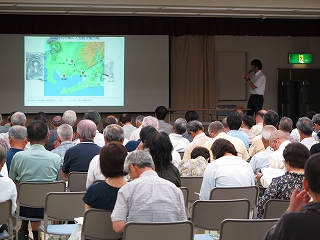

「三河国、ここにはじまる-桜井古墳群の誕生-」 :6月13日(土)

国史跡 二子古墳・姫小川古墳をはじめとした桜井古墳群の最新の研究成果と、こうした史跡や文化資源の「まちづくり」への活用について、地元の桜井地区文化財保存会によりパネルディスカッションが開催されました。開催にあたり、文化振興課も協力させていただきました。

|

|

|

|

古井ふれあい広場 :5月24日(日)

今年も、古井ふれあい広場に参加させていただきました。今回は、古井町のJAさんにある農業倉庫が取り壊されることになったため、旧古井産業組合農業倉庫の軌跡を中心に展示しました。

|

|

|

|

春の歴史ウォーク「桜井古墳群を歩く」 :4月29日(水/祝)

桜井古墳群は、古墳時代前期(今からおよそ1700年前)の古墳群です。三河最古級の首長墓であり、国史跡でもある二子古墳(前方後方墳)・姫小川古墳(前方後円墳)をはじめ、大小20数基の古墳が存在します。

ゴールデンウィークの初日、古墳時代の歴史ロマンに触れてもらおうと、春の歴史ウォークを開催しました。なんと91名もの方がご参集くださいました。春の陽光の下、安城市が誇る「桜井古墳群」を堪能していただきました。 ![]() チラシ(PDF:8,761KB)

チラシ(PDF:8,761KB)

|

|

|

|

|

|

|

|