受け継ぐ想いを

未来へ届ける 望遠郷

ページID : 8791

更新日:2025年1月18日

ここから本文です。

催し物案内 平成23年度

平成24年文化財防火訓練

毎年1月26日は「文化財防火デー」です。

文化財防火デーの制定は昭和24年1月26日に現存する世界最古の木造建造物である法隆寺(奈良県斑鳩町)の金堂が炎上し壁画が焼損したことに基づいています。

安城市においても、貴重な文化財を災害から守るため、毎年文化財防火訓練を行っています。

今年は、里町の西方寺にて1月22日に行いました。 西方寺は、寛文3年(1663)創建で、市指定文化財の、絹本覚如上人像(絵画)と紙本墨書六字名号を有するお寺です。

お寺の人、町内会の人、消防団の人、地元の人など約90人が訓練に参加してくれました。

本堂での出火を想定し、バケツリレーや消火器の使い方を練習しました。また、貴重な文化財を火災から守るため、模擬文化財を使って搬出訓練も行いました。

|

消火器の使い方を消防団に指導してもらいました。 |

|

第14回安城サンクスフェスティバル

当日は朝方まで降り続いた雨のせいでしょうか、午前中は客足がにぶく、会場全体が寂しい感じでした。しかし、お昼過ぎには徐々にいつものにぎわいを取り戻し、多くの人が「安城発掘探検隊」に訪れてくれました。

日 時 10月22日(土), 10時~15時

場 所 交流ひろば

内 容 安城発掘探検隊

古代組みひもでミサンガをつくろう(50円)

文化財消しゴムをつくろう(50円)

ドングリたたき、パズルコーナー、ぬりえコーナーなど(無料)

|

ドングリたたき 縄文人のように上手に割れるかな? |

文化財消しゴム作り どの文化財の絵にしようかな? |

「歴史のひろば」展 ※展示期間は終了しました

歴史大賞・歴史賞受賞者決定

歴史大賞

|

作品名 |

名前 |

学校 |

|---|---|---|

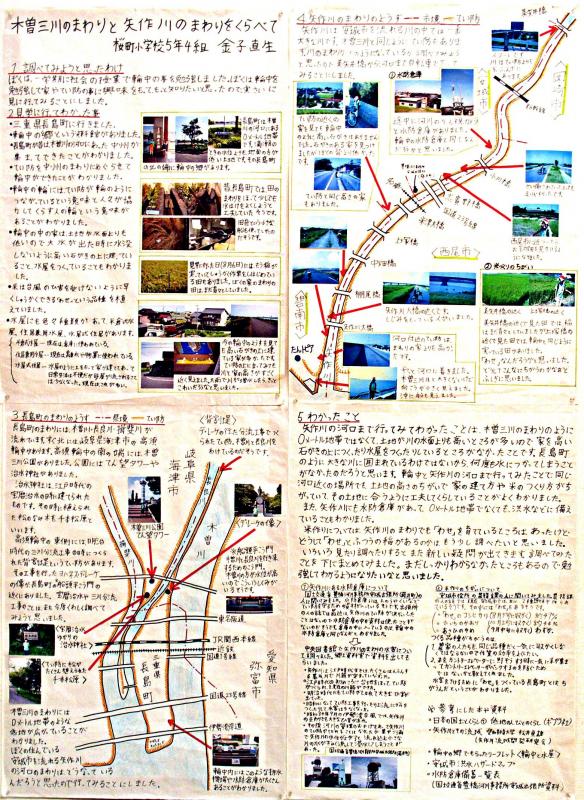

木曽三川のまわりと矢作川のまわりをくらべて  |

金子直生 | 桜町小学校5年 |

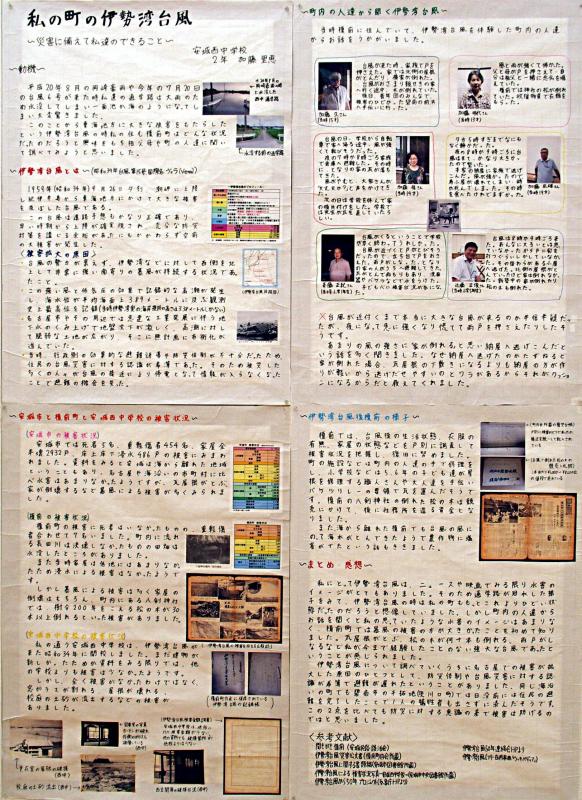

私の町の伊勢湾台風 |

加藤里恵 | 安城西中学校2年 |

歴史賞

|

作品名 |

名前 |

学校 |

|---|---|---|

| 安城に残る戦争の跡 | 神谷侑希 | 安城南部小学校6年 |

| 弥生時代のくらしと知恵 | 遠山和希 | 安城北部小学校5年 |

| 東海道の松なみ木 | 牧陽菜 | 志貴小学校3年 |

| 西三河の地下資源八ツ面山の「きらら」採掘の歴史 | 千賀康平 | 桜井小学校6年 |

| もっと知りたい!!桶狭間 | 岩﨑由花 | 丈山小学校6年 |

| 明治用水のれきしと仕組み | 杉谷晴香 | 里町小学校4年 |

| ここも戦場だった。 | 岡田裕華 | 安城西中学校2年 |

| 身近にあった戦場 | 竹内ゆかり | 安祥中学校3年 |

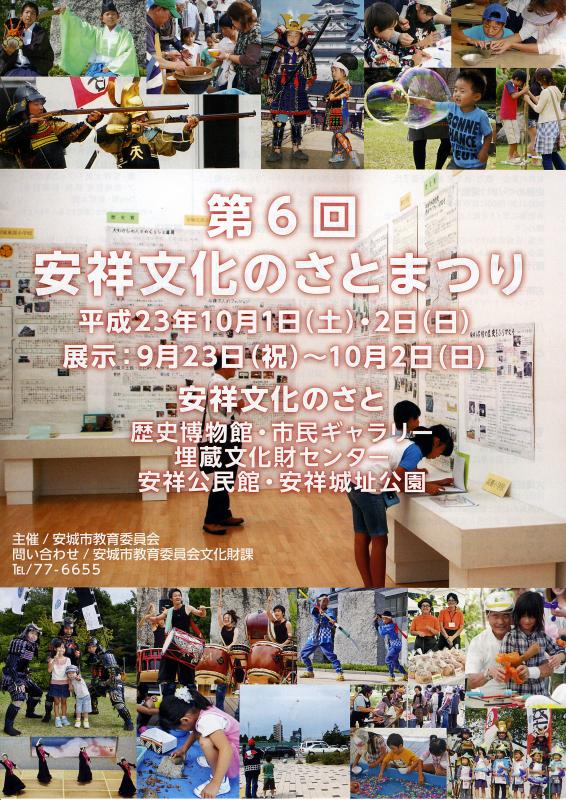

第6回安祥文化のさとまつり

日 程 10月1日(土)・2日(日)※展示は9月23日(祝)~1日目の見所(一部)

2日目の見所(一部)

イベントはこちらをチェック!! |

|

「 安城発掘のあゆみ」展

|

|

「墓」と言われて何を思い浮かべますか?「墓」をキーワードに安城市内の発掘調査の成果から、「お墓」の誕生とそれを生んだ私たちの祖先の意識を読み解いていきます。 9月23日(祝)~10月2日(日)午前9時~午後5時市民ギャラリー展示室C

|

|

子ども考古学講座

対 象 者 市内在住、在学の小学4年生~高校生

定 員 各講座20名程度(受付先着順)

参 加 費 各講座300円

会 場 安城市埋蔵文化財センター、創作実習室

赤い弥生土器をつくる日 時 7月23日(土):製作(午後1時~3時) 8月6日(土):焼成(午後1時半~3時) 8月7日(日):取上げ(午前9時半~10時半) *3回で1講座です。 弥生時代に東海地域で作られた、赤く塗られた土器の製作にチャレンジしました。 まずは、本物を見ながら、土器を作ります。 「ふう。なんとか土器の形ができたぞ。次は文様をつけて・・・」 「よ~し、最後にベンガラを塗って赤くするぞ!薄く塗るのがきれいに発色するコツ。」 みんなそれぞれ鮮やかな土器を作ることができました。

いよいよ土器を焼く日になりました。今日もとっても暑いです。 地面に薪を敷き詰め、その上に土器を積み上げます。そして土器の上にワラをかぶせ、さらに灰をかぶせます。 火をつけて…上手に焼けるかな。半日くらいかけて焼きます。結果は翌日になるまでわかりません。

翌朝見てみると… よく焼けている!赤色も鮮やかでとってもきれい! すこし黒斑が大きく残ってしまった作品もあったけれど、みんな自分の土器を受け取ってうれしそうでした。 |

ベンガラを塗ります

土器にワラをかぶせます

|

||

ドングリクッキーをつくる日 時 7月30日(土)、午後1時~3時 縄文時代の主食ドングリを使ってクッキーをつくりました。みんなドングリが食べられると知ってびっくり!食べてみて、またまたびっくり!「ドングリって、こんな味なんだ!」 クッキーを食べたあとは、イノシシの代わりのブタ肉とドングリで作ったミートボールを味見!そのお味は・・・おいしい?微妙?味がない。。。いろいろな感想がありましたが、みんな貴重な経験ができて、満足した様子でした。

|

縄文時代と同じ方法でドングリの殻をむきます

香ばしいにおい♪ |

||

縄文時代の布をつくる日 時 7月31日(日)、午後1時~3時 まずは、縄文時代に使われていた布「あんぎん」について学ぶところから始めました。 「布といっても、現代の私たちが使っている布とはずいぶん違うな~」 「引っ張っても伸びないし、ものすごく丈夫だな。」 そのあと、実際に器材を使って「あんぎん」を作りました。作り方が分かれば、あとは単純作業の繰り返しです。飽きずにどこまで続けられるかな。 目標は、1時間半で15×15cmの大きさまで編むことです。早い子、ゆっくりの子、丁寧な子、大雑把な子、いろいろな子がいて、それぞれ個性的な作品が出来上がりました。早い子はランチョマット、ゆっくりの子はコースターにして使うのがちょうど良いかな。

|

ひたすら編みます

完成! |

||

古代の組みひもをつくる日 時 8月5日(金)、午後1時~3時 組みひもをつくる技術ってものすごく古く、古墳時代にまでさかのぼるんだね。しかも、昔の方法だと道具を使わずに作れちゃうなんて。 それは「ループ操作組紐技法」と呼ばれる方法で、輪にした紐の端を左右の手や指に引っかけて、ひっぱりながら糸の順番がぐちゃぐちゃにならないように気をつけながら、左右で交換して組みます。文章や口で説明してもぜんぜん分からないと思うので、とにかくやってみましょう。 ミサンガ作りに挑戦する前に、まずは毛糸で練習します。 最初に組み方を説明されたときは、みんなぜんぜん分からなかったけど、一度覚えてしまえば、あとはひたすら同じことを繰り返すだけ。 いよいよミサンガを作ります。 「どの色にしようかな。」出来上がりをイメージして、糸の色を選びます。 きれいに作るコツは、力を均等に入れること。 みんなそれぞれ色とりどりのミサンガが完成しました!

|

熱心に組みます

完成!上手にできたね |

||

縄文時代のナイフをつくる日 時 8月9日(火)、午後1時~3時 黒曜石とサヌカイトとという2種類の石で石器作りに挑戦します。 縄文時代の人は、石器を鹿の角を使って作っていました。今日は、鹿の角の変わりに、銅の釘を使います。 銅の釘は、鹿の角と同じくらいの硬さなので、代用品として使います。釘の先を石の端にあてて、グッと力を入れます。そうすると、石がペリッとはがれます。「割る」というよりは、「はがす」イメージです。これが、とっても難しい... 石器に使う石、特に黒曜石はガラス質でとっても切れやすいので、みんなケガしないように注意してね。 石器と一口に言っても、動物の肉などを切るためのナイフや狩に使うやじり、革などに穴を開けるためのドリルなどいろいろあります。どれをつくろうかな。 一番難しいやじりに挑戦する子が多かったかな。みんな悪戦苦闘。。。思い通りに石をはがすことができません。 いっぺんに余計な部分を取り除こうとして、思いっきり力を入れたりすると、パキッと真っ二つに割れたりして。。。地道に少しずつはがしていくしかない… みんな真剣に約2時間、小さな石と格闘し続け、「ふぅ」。なんとか石器っぽい形ができたかな。 |

石器をつくっている様子

完成するとこんな感じ |