受け継ぐ想いを

未来へ届ける 望遠郷

ページID : 14912

更新日:2015年7月29日

ここから本文です。

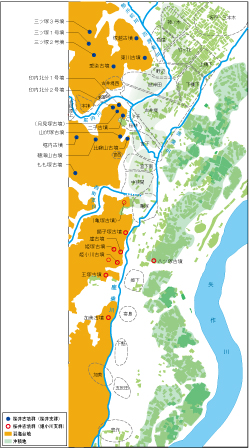

桜井古墳群

概要「三河国(みかわのくに)、ここにはじまる」 桜井古墳群は、矢作川流域の古墳時代前期を代表する古墳群です。これまでに、碧海台地の東縁部を中心に、大小20基ほどの古墳が確認されています。 その中でも、国史跡の二子古墳(桜井町)は墳丘長68mを測る愛知県最大の前方後方墳であり、矢作川流域最古級の古墳と考えられます。同じく国史跡の姫小川古墳(姫小川町)は墳丘長65m以上の矢作川流域最古級の前方後円墳で、二子古墳とほぼ同時期に築造されたものと考えられます。これら2つの古墳は、古墳時代前期に安城市を活動領域とした有力首長の墳墓でした。埴輪や葺石がないことも共通の特徴です。 これらの他にも、塚越古墳や獅子塚古墳といった、前方後円墳あるいは前方後方墳と考えられる古墳があります。塚越古墳は、墳形や副葬品から、桜井古墳群を古墳時代前期の古墳群と認識するために重要な古墳です。獅子塚古墳は、桜井古墳群のなかで初めて埴輪が出土した古墳で、古墳時代前期後半、三河における埴輪導入期に桜井古墳群の築造がつづいていた証拠となりました。

桜井古墳群の特徴①古墳時代前期を中心とする古墳群であること ②前方後円墳(近畿地方の勢力の影響を示す)と前方後方墳(西三河の在地勢力が採用していた)が同時に存在している古墳群であること ③古墳を築造するのに、表面に石を葺かない古墳群であること(弥生時代から続く伝統的な墳墓築造方法) ④古墳時代の社会のありかた(近畿地方とは異なる地域の独自性) ⑤「三河国」の始まりともいえる古墳群であること(矢作川流域における最古級の古墳が存在すること)

※「三河国」表記について 大宝令以前の評制下の木簡には、すべて「三川」「三川国」と書かれています。ただし、桜井古墳群のキャッチフレーズについては、現代の人々の多くがイメージしやすい「三河」と表記しています。

|

|

桜井古墳群保存管理計画

二子古墳と姫小川古墳は、昭和2年(1927)に「この地方における規模壮大なる古墳にして且善く保存せられたるものの一に属す」との評価を受け、国指定史跡となりました。

二子古墳、姫小川古墳および桜井古墳群全体の本質的価値と構成要素を明確化し、それらを適切に保存管理していくために保存管理計画を策定します。また、保存管理を前提として、二子古墳、姫小川古墳および桜井古墳群全体を地域に根ざした形で整備活用するための将来像を提示します。

桜井古墳群保存管理計画書

- 表紙・例言・目次(PDF:465KB)

- 第1章 保存管理計画の目的(PDF:869KB)

- 第2章 桜井古墳群の立地環境(PDF:713KB)

- 第3章 桜井古墳群及び周辺の概要(PDF:744KB)

- 第4章 二子古墳保存管理計画(PDF:3,213KB)

- 第5章 姫小川古墳保存管理計画(PDF:3,117KB)

- 第6章 桜井古墳群保存管理計画(PDF:5,557KB)

- 第7章 桜井古墳群活用整備基本構想(PDF:791KB)

- 資料編(PDF:3,964KB)

関連リンク |