受け継ぐ想いを

未来へ届ける 望遠郷

ページID : 25515

更新日:2026年2月17日

ここから本文です。

ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防接種(子宮頸がん予防ワクチン)

重要なお知らせ

現在、国の審議会において、令和8年度から使用するヒトパピローマウイルス感染症予防接種(HPVワクチン)の変更が検討されています。決まり次第、改めてお知らせします。

| 変更前 | 変更後 | |

| ワクチンの種類 |

2価ワクチン(サーバリックス) 4価ワクチン(ガーダシル) 9価ワクチン(シルガード9) |

9価ワクチン(シルガード9) |

- HPVワクチンの接種を終えていない方は、公費での接種期限までにワクチンの接種間隔を考慮しながら、計画的に予防接種を進めてください。

2価または4価ワクチンを接種開始されている方へ

- 令和8年4月1日以降は、使用するワクチンは9価ワクチン(シルガード9)のみとなる予定です。

- 過去に接種歴のあるワクチンと同一種類のワクチンを、使用することが原則でありますが、2価ワクチン(サーバリックス)または4価ワクチン(ガーダシル)と9価ワクチンとの交互接種について、安全性、有効性が一定程度明らかになっています。接種するワクチンの種類については、接種する医療機関の医師にご相談ください。

1.ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)~子宮頸がん~

子宮頸がんは子宮の頸部という子宮の出口に近い部分にできるがんのことで、若い世代の女性のがんの中で多くを占めるがんです。

日本では毎年、約1万人の女性がかかる病気で、さらに毎年、約3,000人の女性が亡くなっています。患者さんは20歳代から増え始めて、30歳代までにがんの治療で子宮を失ってしまう(妊娠できなくなってしまう)人も、1年間に約1,000人います。

がんはヒトパピローマウイルス(HPV)と呼ばれるウイルスの感染で生じることが分かっています。感染は主に性的接触によって起こり、女性の多くが一生に一度は感染すると言われています。感染しても多くの場合数年以内にウイルスが消失しますが、一部が持続的に感染することでがんになると考えられています。

子宮頸がんは、HPVワクチン接種による予防と子宮頸がん検診による早期発見で、子宮頸がんの発症や子宮頸がんで命を落とすことを予防できます。わからないこと、不安なことがあれば、かかりつけ医などにご相談ください。

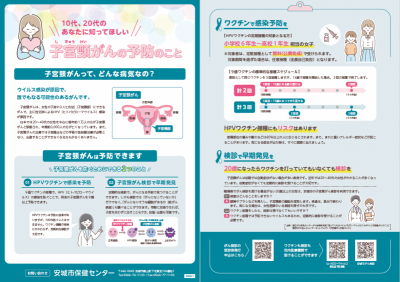

- 【本市作成チラシ】10代、20代のあなたに知ってほしい 子宮頸がんの予防のこと(PDF:1,040KB)

- 【国立がん研究センター】知ってください!ヒトパピローマウイルス(HPV)と子宮頸がんのこと(PDF:3,344KB)

ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防接種(子宮頸がん予防ワクチン)で感染予防

子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルス(HPV)の感染を防ぐヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防接種(子宮頸がん予防ワクチン)の接種を実施しています。対象者は公費によって接種を受けることができます。

20歳からは定期的に子宮頸がん検診を受けましょう

子宮頸がんは、初期には症状がほとんどなく、自覚症状が現れる頃には症状が進行していることが少なくありません。子宮頸がん予防と早期発見のために、検診を定期的に受診することが大切です。子宮頸がん検診では、がんの手前である前がん病変も発見でき、早期に適切な治療を行うことで進展を防ぐことができます。

2.予防接種の積極的勧奨について

HPVワクチンは、平成25年より定期接種の積極的勧奨を差し控えていました。その後、国の専門家会議において、安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたため、令和4年4月1日より積極的勧奨を再開しています。

また、積極的勧奨の差控えによりワクチン接種の機会を逃した方(平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女性)については、キャッチアップ接種の対象とし、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間、公費で接種が可能となりました。

さらに、令和6年度の夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいる状況等を踏まえ、キャッチアップ接種の対象者及び令和6年度における高校1年生相当の方(平成20年4月2日生まれから平成21年4月1日生まれ)のうち、令和7年3月末までに接種を開始した方が、残りの接種を公費で完了できるよう、令和8年3月31日まで期間を延長することが国の審議会で了承されました。

3.対象者と接種期限

| 対象者 | 接種期限 |

|

●定期接種対象者(小学6年生から高校1年生相当の女子) 令和7年度の対象者:平成21年4月2日~平成26年4月1日生まれの女子(令和7年度に12歳~16歳になる女子) |

16歳となる日の属する年度の末日 |

|

●公費で接種できる期間が延長された方 令和4年4月1日から令和7年3月31日まで(キャッチアップ接種期間内)に1回以上HPVワクチンの定期接種を受けた、平成9年4月2日から平成21年4月1日生まれの女性 |

令和8年3月31日 |

※キャッチアップ接種期間内に1回以上の接種がない方は、延長されませんので、ご注意ください。上記対象者以外の方は、任意接種(全額自己負担)となります。

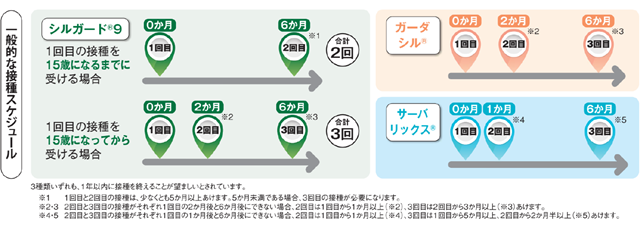

4.ワクチンの種類と標準的な接種方法

予防接種は全部で3回あり、3回目の接種を終えるまでに6か月程かかりますので、接種を希望される場合は早めにご検討ください。過去にご自身がHPVワクチンを接種したかどうかは、母子健康手帳や予防接種済証でご確認ください。既に3回の接種が完了している場合は、接種は不要です。

※9価ワクチン(シルガード9)で1回目の接種を15歳になるまでに受けられた方は、合計2回の接種で完了となりますので、3回目の接種は不要です。

| 種類 | 標準的な接種方法 | 標準的な接種方法で接種できない場合 |

|

2価ワクチン(サーバリックス) |

1回目接種から1か月の間隔をあけて2回目接種、1回目の接種から6か月の間隔をあけて3回目接種 | 1回目接種から1か月以上の間隔をあけて2回目接種、1回目から5か月以上、かつ、2回目から2か月半以上の間隔をあけて3回目接種 |

|

4価ワクチン(ガーダシル) |

1回目接種から2か月の間隔をあけて2回目接種、1回目の接種から6か月の間隔をあけて3回目接種 |

1回目接種から1か月以上の間隔をあけて2回目接種、2回目から3か月以上の間隔をあけて3回目接種 |

|

9価ワクチン(シルガード9) |

《1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合》 1回目接種から6か月の間隔をあけて2回目接種 |

《1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合》 1回目から5か月以上の間隔をあけて2回目接種 ※2回目の接種が1回目から5か月未満(ただし、1か月以上あけること)の場合は、3回目の接種が必要になります。 |

|

《1回目の接種を15歳になってから受ける場合》 1回目接種から2か月の間隔をあけて2回目接種、1回目の接種から6か月の間隔をあけて3回目接種 |

《1回目の接種を15歳になってから受ける場合》 1回目接種から1か月以上の間隔をあけて2回目接種、2回目から3か月以上の間隔をあけて3回目接種 |

- 原則として、1回目に接種したワクチンと同じ種類で最後まで接種します。

- 令和5年4月1日から9価ワクチン(シルガード9)を公費で接種できるようになりました。

【厚生労働省】9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(シルガード9)について(外部リンク)

交互接種

これまでに、2価ワクチン(サーバリックス)または4価ワクチン(ガーダシル)を1回または2回接種した方については、同じ種類のワクチンを接種することをお勧めしますが、医師と相談のうえ、途中から9価ワクチン(シルガード9)に変更し、残りの接種を完了することも可能です。交互接種をすることに対する効果やリスクについての科学的知見は限定されています。

5.HPVワクチンの効果とリスク

接種については、お手元に届いたリーフレットおよび厚生労働省ホームページ(外部リンク)に掲載されているHPVワクチンに関する情報をよく読み、HPVワクチンの効果とリスクを理解したうえでご検討ください。

HPVワクチンの効果

HPVワクチンは、子宮頸がんをおこしやすいタイプであるHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。そのことにより、子宮頸がんの原因の50%~70%を防ぎます。さらに「9価ワクチン」であれば、子宮頸がんの原因となるHPVの80%から90%を防ぐことができます。HPVワクチンの接種を1万人が受けると、受けなければ子宮頸がんになっていた約70人ががんにならなくてすみ、約20人の命が助かると試算されています。

HPVワクチンのリスク

HPVワクチン接種後には、接種部位の痛みや腫れ、赤みなどが起こることがあります。まれに、重いアレルギー症状や神経系の症状が起こることがあります。また、広い範囲の痛み、手足の動かしにくさ、不随意運動(動かそうと思っていないのに体の一部が勝手に動いてしまう)といった多様な症状が報告されています。

【HPVワクチン接種後の主な副反応】

| 発生頻度 | サーバリックス(2価) | ガーダシル(4価) | シルガード9(9価) |

| 50%以上 | 疼痛*、発赤*、腫脹*、疲労 | 疼痛* | 疼痛* |

| 10~50%未満 | 掻痒(かゆみ)、腹痛、筋痛、関節痛、頭痛など | 紅斑*、腫脹* | 腫脹*、紅斑*、頭痛 |

|

1~10% |

じんましん、めまい、発熱など | 頭痛、そう痒感*、発熱 | 浮動性めまい、悪心、下痢、そう痒感*、発熱、疲労、内出血*など |

| 1%未満 | 知覚異常*、感覚鈍麻、全身の脱力 |

下痢、腹痛、四肢痛、筋骨格硬直、硬結*、出血*、不快感*、倦怠感など |

嘔吐、腹痛、筋肉痛、関節痛、出血*、血腫*、倦怠感、硬結*など |

| 頻度不明 | 四肢痛、失神、リンパ節症など | 失神、嘔吐、関節痛、筋肉痛、疲労など | 感覚鈍麻、失神、四肢痛など |

各ワクチンの添付文書より改編 *接種した部位の症状

ワクチンは最大3回接種しますが、1回目、2回目に気になる症状が現れたら、それ以降の接種をやめることができます。気になる症状があれば、医師に相談してください。

なお、接種が原因と証明されていなくても、接種後に起こった健康状態の異常について報告された場合は、国の審議会(ワクチンに関する専門家の会議)において一定期間ごとに報告された症状をもとに、ワクチンの安全性を継続して確認しています。

使用ワクチンの添付文書

6.接種券の発送・発行

標準的な接種期間の始期である中学1年生の年度始めに予診票兼接種券をお送りします。小学6年生の年度中に接種を希望される方、定期接種対象者及びキャッチアップ接種の公費で接種できる期間が延長された方で、紛失等で予診票兼接種券がお手元にない方については、保健センターにお問い合わせください。

令和4年4月から積極的勧奨が再開されたことに伴い、令和4年5月26日に平成19年4月2日から平成23年4月1日生まれの女子及びキャッチアップ接種の対象者には、予診票兼接種券を発送しています。9価ワクチン(シルガード9)を接種される場合も、お手元にある予診票兼接種券をご使用いただけます。(※接種期限については、予診票兼接種券の右肩上部に記載されています)

接種券の発行

HPVワクチンの接種が完了していない方で、接種券の発行を希望する方は申請してください。

- 母子健康手帳等を確認し、正しい接種状況を把握した上でご申請ください。接種歴を誤ると、過剰接種の原因になります。

- 発行の申請後、お手元に届くまでに2週間程度かかる場合があります。接種を希望される方でお手元に接種券がない場合には、余裕をもって申請ください。

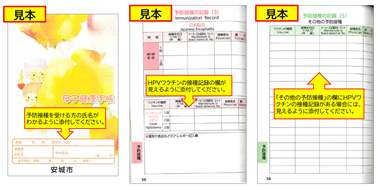

あいち電子申請・届出システムまたは郵送で申請をされる場合には、HPVワクチンの接種記録の有無を確認できるものの写しを添付ください。

母子健康手帳をお持ちの場合には、以下の例を参考に添付してください。

《母子健康手帳の写しとして添付いただきたいページ》

- 母子健康手帳の表紙

- HPVワクチン予防接種の記録欄

- その他の予防接種の記録欄

※接種記録の有無を確認できるものがない場合でも申請できますが、接種記録に誤りがあると過剰接種の原因となる場合がありますので、ご注意ください。

あいち電子申請・届出システムによる申請

以下のあいち電子申請・届出システムから申請ができます。

郵送申請

接種期限が今年度3月末の場合は、3月15日までに申請してください。

〈書類の提出先〉

〒446-0045

愛知県安城市横山町下毛賀知106番地1 安城市保健センター HPVワクチン接種担当宛

- 郵送による申請に伴う不着等については責任を負いかねますので、ご了承ください。

- 申請内容に不備等がある場合は、電話で確認させていただく場合があります。

窓口申請

母子健康手帳等を持参し、保健センターの窓口で申請してください。

〈受付時間〉

平日の午前8時30分~午後5時15分

住所:安城市横山町下毛賀知106番地1(安城市保健センター)

電話番号:0566-76-1133

申請書類

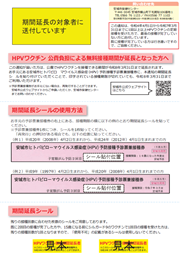

7.公費で接種できる期間が延長された方の接種券の取扱いについて

平成9年4月2日から平成21年4月1日生まれの女性のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンの定期接種を1回以上接種した方には、以下の期間延長シールを発送しました。

お手元にある接種券の接種期限は「16歳になった年度末」または「令和7年3月末」と印字されておりますが、接種券の右上に期間延長シールを貼り付けていただくことで、令和8年3月31日まで接種期間を延長して使用することができます。

接種券や期間延長シールを紛失された方、安城市への転入前に定期接種を受けられた方については、接種期限を「令和8年3月31日」と印字した接種券を改めて発行しますので、接種券の発行をご確認の上、申請ください。

期間延長シールの発送スケジュール

医療機関からの接種記録の確認ができた方へ、以下のスケジュールで発送しました。

| 発送対象 | 発送日 |

| 令和4年4月1日から令和7年2月28日までにHPVワクチンの定期接種を受けられた方 | 令和7年3月31日 |

| 令和7年3月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンの定期接種を受けられた方 | 令和7年4月30日 |

8.実施医療機関

市内の予防接種実施医療機関で予約をして接種を受けられます。内容が異なることもありますので、直接医療機関へお問い合わせください。時期により予約が集中する場合がありますので、余裕をもって医療機関にお問い合わせください。

接種費用

無料

持ち物

- 予診票兼接種券

- 母子健康手帳

- ヒトパピローマウイルス感染症予防接種予診票(保護者が同伴しない場合)(PDF:235KB)

(13歳以上16歳未満の方の接種で保護者が同伴できない場合のみ必要) - 委任状(PDF:113KB)

(13歳未満の子が接種する場合で、保護者が特段の理由で同伴することができず、保護者以外の方が同伴する場合のみ必要) - その他医療機関が指定するもの

愛知県広域予防接種(愛知県内の医療機関で接種できる場合)

以下に該当し、「安城市外(愛知県内)で予防接種を希望する方」は、愛知県内の医療機関で接種できる場合があります(事前の申請が必要)。詳しくは「愛知県広域予防接種」をご覧ください。

- 安城市外にかかりつけ医がいる方

- 安城市外の病院等で長期に入院治療を要し、安城市内で予防接種を受けることが困難な方

- 里帰り出産、家庭内暴力等のため、安城市外での予防接種を希望する方

安城市定期予防接種支援事業について(愛知県外の医療機関で接種できる場合)

「県外の医療機関で予防接種を希望する方」や「県内の愛知県広域予防接種協力機関ではない医療機関で予防接種を希望する方」は、安城市定期予防接種支援事業を利用して予防接種を受けることができます。詳しくは、「安城市定期予防接種支援事業」をご覧ください。※接種金額に上限があります。

9.ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンに関する相談先

HPVワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談

- 【厚生労働省】「感染症・予防接種相談窓口」電話番号:0120-995-956(受付時間 平日9時~17時)※土曜、日曜、祝日、年末年始は除く

※令和7年4月1日から電話番号が変わりました。

ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種(HPVワクチン)後に症状が生じた方に対する相談窓口

<接種後に、健康に異常があるとき>

- 接種を行った医師・かかりつけの医師、HPVワクチン接種後に生じた症状の診療に関する協力医療機関

※協力医療機関の受診については、接種を行った医師又はかかりつけの医師に相談ください。

<どこに相談すればよいか分からない、診察してくれる医療機関を紹介してほしい方>

- 【愛知県保健医療局 感染症対策課】電話番号:052-954-7466(受付時間 平日9時~17時)※土曜、日曜、祝日、年末年始は除く

※令和7年4月1日から電話番号が変わりました。

10.予防接種健康被害救済制度

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。詳しくは、「予防接種健康被害救済制度」のページをご確認ください。

11.リーフレット及びチラシ(厚生労働省作成)

定期接種対象者(小学校6年生から高校1年生相当の女子)

- 【厚生労働省リーフレット】小学校6年~高校1年相当 女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(概要版)(PDF:6,009KB)

- 【厚生労働省リーフレット】小学校6年~高校1年相当 女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(詳細版)(PDF:7,368KB)

- 【厚生労働省チラシ】高校1年生相当(今年4月1日時点で15歳)の女の子と保護者の方へ(PDF:1,074KB)