受け継ぐ想いを

未来へ届ける 望遠郷

ホーム > 観光・文化・スポーツ > 下橋下遺跡

ページID : 5071

更新日:2013年6月20日

ここから本文です。

下橋下遺跡

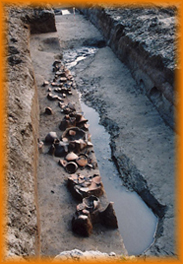

概要下橋下(しもはしか)遺跡では、1956(昭和31)年~1959(昭和34)年にかけて行われたほ場整備の際に発見され多量の土器が採集されています。また、1998(平成10)年のほ場整備の際には調査が行われました。調査の結果、弥生時代・古墳時代の竪穴住居、古墳時代後期~奈良時代の溝をはじめ、非常に多くの遺構・遺物が見つかっています。 弥生時代の竪穴住居跡は、平面形が5.5m×5.5mの四隅の丸い方形で、弥生時代後期初頭の土器が南西隅に集中して見つかりました。また、弥生時代の墓である方形周溝墓の一部の可能性がある溝も見つかり、溝の中層から上でほぼ全面にわたって大量に土器が出土しました。横倒しの状態もしくは上部が破損しているものの正立の状態で出土したものが大半で、多くの土器が完全な形に復元できました。弥生時代中期後半の時期のものです。 古墳時代の竪穴住居は、平面形が5.0m×4.6mの四隅の丸い方形でした。はっきりとした柱穴は確認できませんでしたが、出土した土器は古墳時代中期前半のものです。

竪穴住居跡

|

所在地安城市古井町下橋下、入越上

土器出土状況

|

竪穴住居跡

|

溝状遺構

|