受け継ぐ想いを

未来へ届ける 望遠郷

ページID : 14777

更新日:2015年6月18日

ここから本文です。

東端八剱神社本殿・覆殿

|

東端八剱神社の創立は、平安時代末期の安元元年(1175)または治承4年(1180)とされます。江戸時代中期の元禄14年(1701)には二社併立の社殿を新築し、正面向かって右側に八剱社、左側に若宮八幡を祀ったと伝えられています。

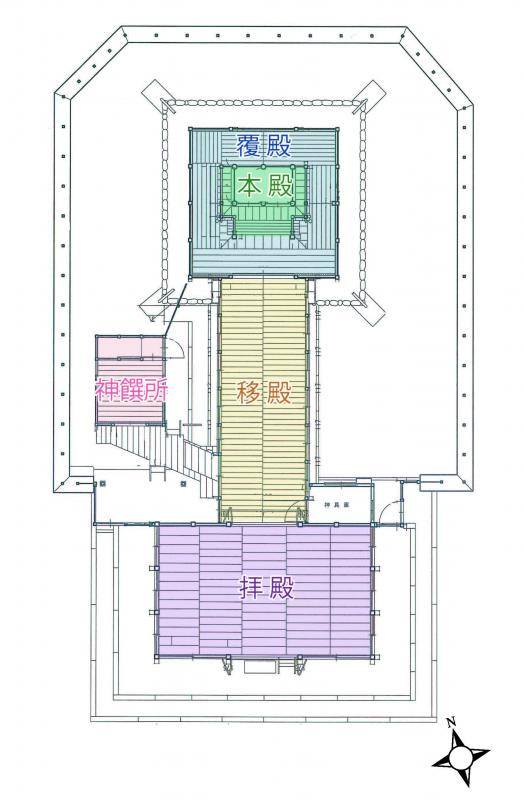

本殿の建立年代については史料がなくはっきりとはしませんが、前室を設けない正規の流造社殿(ながれづくりしゃでん)の形式をもち、装飾も少なく、妻飾(つまかざり)も叉首組(さすぐみ)とするなど古式の建築様式から、江戸時代中期(18世紀初期)のものと推定されます。 また、中型の流造社殿で、正面が2間(1間=約1.818m)となる神社本殿はあまり類例がなく、珍しい建物と言えます。 |

拝殿(はいでん) |

|

↑ 画像をクリック!(拡大図) |

覆殿(おおいでん) 覆殿正面から本殿をみる 本殿(ほんでん) |

本殿

|

簡素ですが、洗練された彫刻が 施されています。 |

▲実肘木(さねひじき) ▲木鼻(きばな) ▲海老虹梁(えびこうりょう) 組物の最上部で桁(けた)を 柱の外側に突出した部分に 海老のように反った梁(はり)。 のせる肘木。 彫刻などで飾ったもの。

|

|

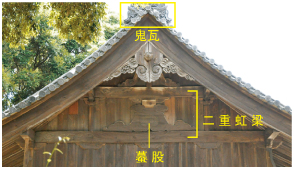

妻飾(つまかざり)も装飾の少ない 簡素なものです。 |

▲叉首組(さすぐみ) ▲蟇股(かえるまた) 二本一組で斜めに組んだ材を連続的に並べ、 梁や桁、頭貫との間に置かれる 屋根を支える小屋組み。 上部を支える山形の部材。 合掌造などの急勾配な屋根にも使われます。 |

覆殿

|

|

|

|

▲蟇股 ▲虹梁(下段)

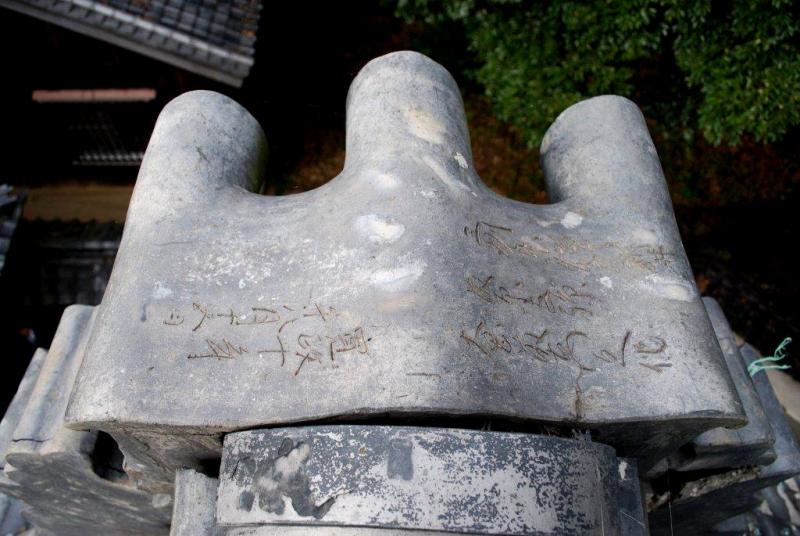

▲鬼瓦 寛政10年(1799)の年号と鬼師(おにし)の 名前が刻まれています。 |

覆殿は、本殿を風雨から守るために造られた建物で、 本殿を取り囲むような形になっています。 一般的に覆殿は本殿の四周に柱を立て、その上に屋根を のせた簡略な建物が多いのですが、東端八剱神社の覆殿 は二重虹梁や蟇股、大瓶束を用い、装飾的に造られていま す。本格的な社殿建築形式を有していることや鬼瓦に刻ま れた年号から、本殿よりも若干新しい寛政10年(1799)の建 立と推察されます。

|

|

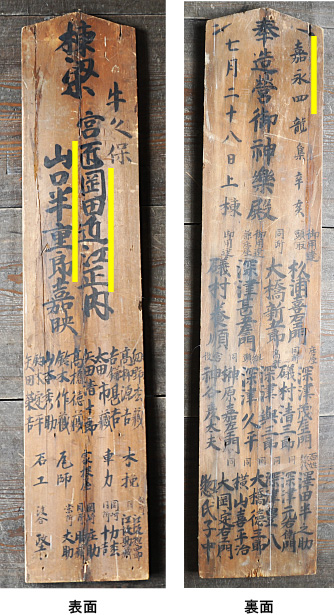

旧神楽殿(かぐらでん)の棟札(むなふだ)に記されている「岡田近江正」は、現在の豊川市牛久保で代々岡田五左衛門を名乗る大工棟梁の9代目です。岡田五左衛門は、宝暦年間(1751~1763)と文化・文政年間(1804~1829)に多くの社寺建築を手がけました。安城市内には、本證寺鐘楼や大岡白山神社拝殿などがあります。 棟札裏面に「嘉永四」年(1851)と記されていますが、この年には近江正は亡くなっているので、実際に神楽殿の建築に携わったのはその弟子と思われる「山口半重郎」と推測されます。

|