受け継ぐ想いを

未来へ届ける 望遠郷

ページID : 19354

更新日:2025年10月3日

ここから本文です。

一人ひとりができる介護予防

介護予防とは

厚生労働省によると、介護予防とは「要介護状態になることをできる限り防ぐ(遅らせる)こと。また、要介護状態にあってもその悪化をできる限り防ぐこと、さらには軽減を目指すこと。」と定義されています。

心身の機能は使わなければ低下していく一方ですが、積極的に使い続け、鍛えることによって維持・改善することは可能です。

高齢期の虚弱(フレイル)に注意しましょう

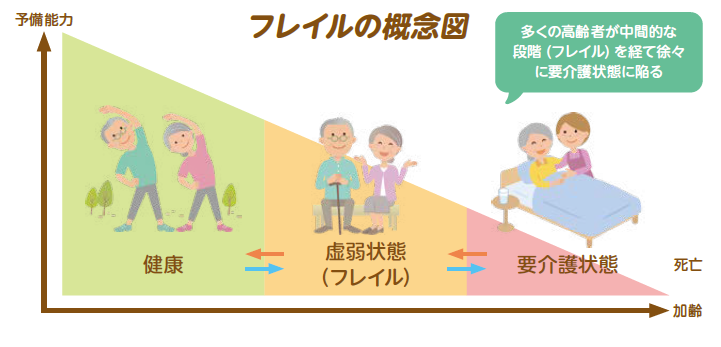

フレイルとは、健康で自立した生活を送れている状態と、要介護状態の間の状態のことをいいます。

要介護状態になってしまうと、健康な状態へ戻ることは困難ですが、早期にフレイルに気づき、予防することで元の健康な状態に戻ることができます。

フレイルには、大きく3つの種類があります。

①体力低下や筋力低下、体重減少などの「身体的フレイル」

②認知機能低下やうつ状態んどの「精神・心理的フレイル」

③閉じこもりや孤立など社会との関係が希薄になる「社会的フレイル」

それぞれ原因や対処法は異なりますが、身体的フレイルによって活動量や筋力が低下すると、外出頻度が減り、閉じこもりがちになることで周囲とのかかわりが薄れ、社会的フレイルにつながります。また、外出頻度が減ると刺激が少なくなり、認知機能の低下やうつ状態を引き起こし精神的・心理的フレイルになり、さらに食事量や活動量が低下し身体的フレイルが悪化する、といった悪循環に陥ります。

その他、口腔機能の衰えを示す「オーラルフレイル」、目の衰えを示す「アイフレイル」、耳の衰えを示す「ヒアリングフレイル」などもあります。

フレイルは早期に対処することで、進行を抑え健康な状態に戻ることができる時期です。フレイルに早く気付くこと、日ごろからフレイル予防に取り組むことが必要になってきます。フレイルを予防するために必要なカギは「運動」「栄養」「社会参加」の3つです。

フレイル予防で健康長寿(リーフレット)(PDF:6,843KB)

その他の健康に関する情報はこちら

通いの場に行くことでフレイル予防

あんじょうコミュニティBOOK2025(PDF:3,753KB)

「地域の活動や集まりに参加したい、何かの役に立ちたい、活動したい」という思いを、「出かけてみよう、やってみよう」という行動につなげていただくためのガイドブックです。

国立長寿医療研究センター 通いの場アプリ(外部リンク)

「おさんぽ」「コミュニケーション」「体操動画」「脳を鍛えるゲーム」「食事チェック」「健康チェック」などの機能が楽しめます。身体・知的・社会活動を促進し、認知症予防や日々の健康づくりにご活用ください。

社会福祉協議会による介護予防事業

介護予防事業(外部リンク)

社会福祉協議会では、いつまでも元気で自分らしく生活ができるように、健康体操等の介護予防事業を行っています。

安城市社会福祉協議会介護予防チャンネル(外部リンク)

高齢者のみなさんがいきいきと元気に過ごせられるように、自宅でできる体操、栄養講座、レシピ紹介などの動画を作成し、Youtubeに公開しています。