受け継ぐ想いを

未来へ届ける 望遠郷

ホーム > 保福寺本堂

ページID : 7317

更新日:2013年10月8日

ここから本文です。

保福寺本堂

| 保福寺(ほうふくじ)は曹洞宗に属し、山号を大亀山といいます。寺伝によれば創建は、慶長元年(1596)とも元和元年(1615)ともいわれ、現在の岡崎市明大寺町の龍海院第16世香海智定(こうかいちじょう)和尚を開山に招いて建立されたと伝えられています。

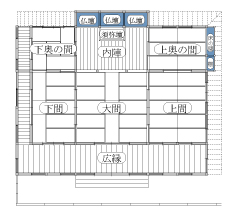

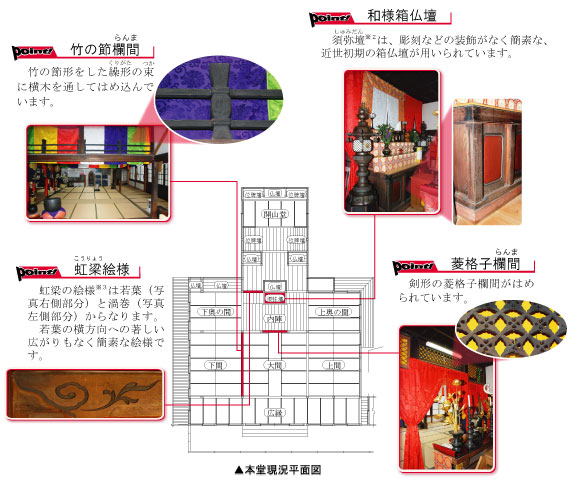

本堂は創建時の建立と伝えられており、同じ禅宗である臨済宗本堂の比較的古い形式の方丈型本堂※1で、細部の様式からも江戸時代初期の建設と推定されます。 天保6年(1835)に屋根の葺き替え工事を行ったと伝えれており、また昭和46年(1971)には本堂の大修繕を実施して、後方の開山堂を改築しています。 安城市に現存する寺院建築としては最古級の建造物です。 ※1 方丈型本堂は、内陣とその両側の間と、内陣前室とその両側の間の6間に広縁がつく間取りを基本とします。 |

保福寺本堂 |

本堂内部の様子

※2 須弥壇(しゅみだん)は、仏像を安置する壇で、箱形をした和様、中央が細くくびれた形をした唐様などがあります。

※3 虹梁(こうりょう)の絵様は、製作されたじだいによって特徴が変化していくので、社寺の建築年代を決定する手がかりになります。一般的に、時代が下ると複雑化します。

本堂の復元

|

創建当時の姿の復元は、現存する部材の当初の状態や改造前の旧態を示す痕跡や仕事の跡を手がかりに行います。 それらに基づいて復元すると、この本堂は方丈六間取りで下の間・下奥の間の幅は、上の間・上奥の間より狭く、その外に入側縁を設ける左右非対称の形態であったことが分かりました。 また、開山堂は後に増築されたものであることが明らかになりました。

|

本堂復元平面図 |