受け継ぐ想いを

未来へ届ける 望遠郷

ホーム > 平成21年度の調査

ページID : 5797

更新日:2016年2月23日

ここから本文です。

平成21年度の調査

安城市内には現在250箇所以上の遺跡が残されています。私たちはそこから先人たちが生きた時代の生活を知ることができます。

平成21年度は、発掘調査・試掘調査を13件実施しました。その中から4件をここで紹介します。

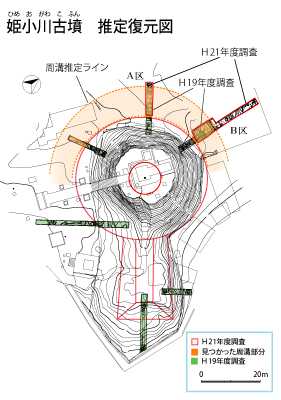

姫小川古墳 ひめおがわこふん (姫小川町)

|

碧海台地の東端、台地が半島状にせり出した場所に立地し、古墳の東側に鹿乗川と沖積低地をのぞみます。姫小川古墳は約20基ある桜井古墳群を構成する古墳の一つで、全長66m前後を測る古墳時代前期の前方後円墳です。二子古墳とともに国の史跡に指定されています。平成19年度に行った調査では、後円部の北側から西側にかけて古墳に沿った大きな溝〔周溝(しゅうこう)〕の一部が見つかりました。 今回は、周溝が見つかった2か所のトレンチを延長し、周溝の範囲・規模・時期などの情報を得る目的で調査を行いました。その結果、A区では幅10.0m前後、深さ1.2m、B区では幅8.0m前後、深さ1.0mの周溝を確認しました。周溝は立ち上がり部分が奈良時代以降に削られて本来の形をとどめていませんが、傾斜などから考えるとA・B区で確認した規模に近いものだったと考えられます。また前回と同様、古墳から埴輪や葺石が見つかっていないため、最初からそれらを伴わない古墳であったようです。 なお、調査区では奈良時代~戦国時代の遺溝・遺物も見つかっており、今年度調査を行った隣接する姫塚遺跡との関連がうかがえます。

|

調査期間2010年1月19日~2月24日 調査地点

|

A区 周溝から墳丘をのぞむ(北西から) 手前の溝が周溝で、奥に見える茂みが古墳です。

|

B区 周溝の土層断面(東から) 中央人物の両脇の高さあたりで、墳丘の裾や周溝が削られ、 平らになっています。 |

姫塚遺跡 ひめづかいせき (姫小川町)

|

碧海台地の東縁部に位置し、南東に国指定史跡の姫小川古墳が、北東に姫塚古墳、崖古墳があります。個人住宅の建設に伴い発掘調査を行い、古墳時代~中世にかけての遺溝・遺物が見つかりました。そのほとんどが鎌倉時代~戦国時代のもので掘立柱建物跡の柱穴と建物の周りを区画するような溝跡を確認しました。調査区の東側には、古墳時代の竪穴住居が2棟重なって発見されましたが、それ以外の場所では何度も同じ場所に建て替えを行っているため、柱のつながりはわかりませんでした。 近年鹿乗川の周囲には、弥生時代の集落跡や古代の役人が文字の練習に使ったと考えられる習書木簡(しゅうしょもっかん)などが発見されています。この一帯では古くから人々の生活が営まれていたといえます。

|

調査期間2009年7月28日~8月14日

2棟重なっている竪穴住居

調査区の端で見つかったので、全容は分かりませんが、方形の区画が重なり合っているのが分かります。 |

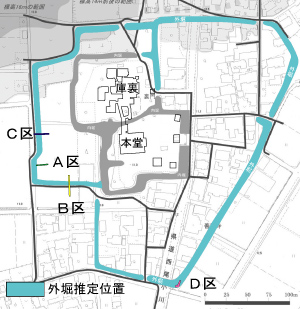

本證寺境内地 ほんしょうじけいだいち (野寺町)

※現在は国指定史跡「本證寺境内」という名称ですが、国史跡の指定前(平成27年3月以前)は県指定史跡「本證寺境内地」という名称であったため、この名称で掲載しております。

|

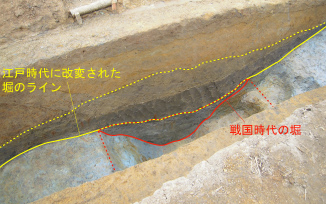

本證寺は、鎌倉時代後期に開かれたとされる西三河地方の中心的な真宗寺院のひとつです。本證寺境内地は二重に堀や土塁が巡り、あたかも城のそれを思わせる城郭伽藍です。全国的に見ても貴重であることからその一部が県の史跡に指定されています。 江戸時代後期のものと考えられる本證寺伽藍絵図や本證寺縄張りの復元案をもとに、堀の存在・立地・性格を明らかにする目的のため、平成21年10月~12月にかけて境内地西側畑地部分と南東側民家敷地内において外堀の範囲・位置・規模の確認調査を実施しました。 調査の結果、4ヶ所(A区~D区)の試掘坑すべてに外堀の存在が確認されました。そのうち2ヶ所(B区とD区)からは戦国時代の羽付釜や鍋の破片、擂鉢の破片が見つかりました。このことから本證寺の堀が江戸時代以前、戦国時代の三河一向一揆の時に築造され、水をめぐらせた水濠であり、現存している境内北側の堀と土塁にあわせ、戦国期の城郭伽藍遺跡の代表的遺跡であることの確証を得ることができました。 また、江戸時代には堀が一度改修され再整備されていたことがわかりました。整備された堀は、戦国期の堀と比べると幅が広く、浅い堀であることが確認されました。ここから出土した遺物は、桟瓦や陶磁器の茶碗などが主で、江戸時代~明治時代にかけての所産でした。

|

調査期間2009年10月15日~11月19日 2009年12月8日~12月18日 調査地点 |

B区で見つかった堀

|

D区で見つかった堀

|

B区で見つかった戦国時代の羽釜

|

B区で見つかった江戸時代の茶碗

|

さらに今回発見された堀の位置は、微妙なズレはあるものの、以前から同教育委員会で検討されてきた本證寺境内地復元案とほぼ合致するものでもありました。外堀の現状が発掘調査によって明らかになったことは、大変重要な成果だといえます。今後さらなる調査や研究が進み、本證寺の整備・活用に生かされることを期待します。

円光寺境内地 えんこうじけいだいち (桜井町)

調査期間

2009年5月26日~6月6日

真宗寺院である円光寺は、三河一向一揆のとき、当時の住職である順正が本證寺第10世の空誓の身代わりになったと伝わることで有名です。

堀内公園から南に300mのところにある円光寺境内地は住宅建設に伴い発掘調査を行い、その結果、古代~近世の遺溝・遺物を確認しました。調査区中央を北東~南東にかけて走る戦国時代の溝は、幅3.5m、深さ約1.2mあり、断面形がV字状になっています。出土した土器は、瀬戸産の擂鉢(すりばち)や素焼きの内耳鍋などです。

今回発見された溝は、現在の円光寺をはじめとする周辺の地割と異なる方向に掘られていました。このことは、円光寺が慶長6年(1602)に現在地に移る以前に存在した溝を発見したことになります。

調査区全景(南西から)

写真の手前から奥にかけて、V字の溝が通っていま す。 |

戦国時代の溝

溝はV字型に掘られ、子どもの背丈ほど の深さがあります。 |

溝から出土した遺物 内耳鍋 擂鉢 |

遺跡の調査にご協力を!

埋蔵文化財について 遺跡は、先人の歩みを記録しているかけがえのないものであり、一度壊されてしまうと二度と明らかにすることはできなくなってしまいます。埋蔵文化財センターでは、開発に伴い、やむを得ず壊されてしまう遺跡について、事前に発掘調査を行っています。個人住宅の建て替えの際の調査については調査費用はかかりませんので、お気軽にご相談ください。今後とも皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。 |