受け継ぐ想いを

未来へ届ける 望遠郷

ホーム > 第2回つかい方ワークショップ(開催報告)

ページID : 27760

更新日:2024年4月17日

ここから本文です。

第2回つかい方ワークショップ(開催報告)

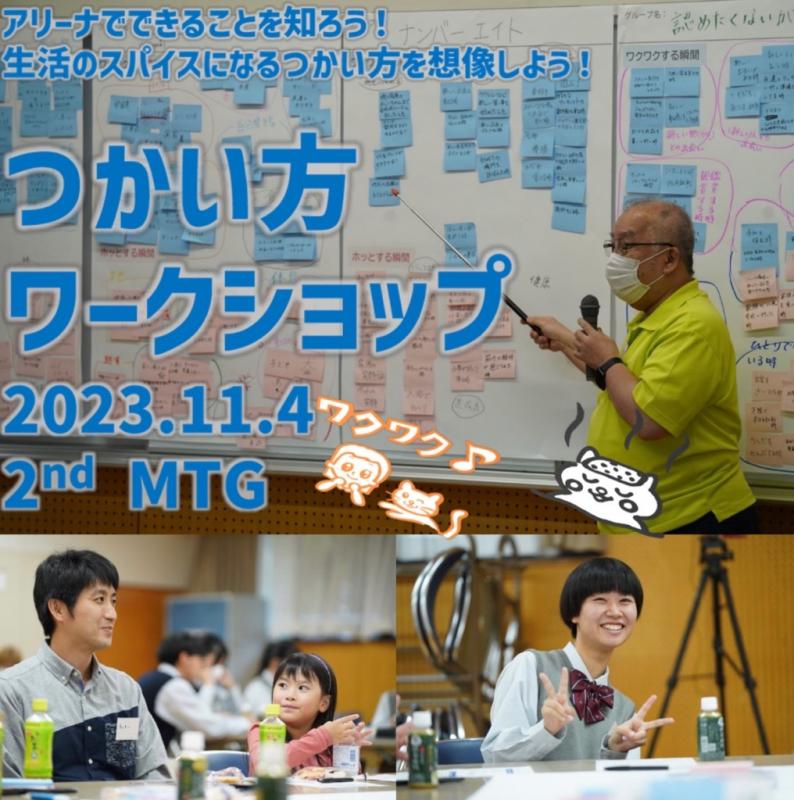

~アリーナでできることを知ろう!生活のスパイスになるつかい方を想像しよう!~

アリーナのわくわくを、みんなのワクワクに。「暮らしの中でのアリーナのつかい方」や「アリーナでの過ごし方」をみんなで考える、2回目のつかい方ワークショップを開催しました。

ワークショップでは、「アリーナでできることを知ろう!生活のスパイスになるつかい方を想像しよう!」をテーマとして、第1回で考えた普段の生活の「ワクワクする瞬間」と「ホッとする瞬間」を基に、アリーナでの「日常」や「非日常」での過ごし方やつかい方をみんなで考えました。

また、今回は当日見学の方もチーム「見学者」としてワークショップに参加。みんなで楽しくアイディアを出し合いました。

開催概要

日時及び場所

- 令和5年11月4日(土)午後2時~午後4時30分

- アンフォーレ 多目的室

プログラム

- 午後2時~ 開会

- 午後2時20分~ 話題提供「アリーナ情報」

- 午後2時30分~ アイスブレイク「~共通点探し~」

- 午後2時50分~ ワークショップ「アリーナでやってみたいこと・こんなことできたらワクワクする!」

- 午後3時45分~ 発表・まとめ

- 午後4時15分~ 次回の告知・閉会

参加者

- 参加者49名(当日の見学者6名含む)

ワークショップの様子

はじめに

今回のワークショップは、8月20日(日)に開催した「つながる!ワークショップ」と同様に、ワークショップを通じて「新たなつながり」が得られるよう、コーディネーターと相談しながらチーム編成やコーディネーターとの組み合わせをマイナーチェンジ。以前と少し異なるチームで、アイスブレイクを行いながら進めました。

話題提供 ~アリーナ情報~

株式会社アイシンのアリーナプロジェクト担当の佐藤さんから、アリーナについて情報提供。

どんな空間ができて、どんなつかい方ができるのか?スポーツ以外の例示も交えながら説明していただき、アリーナについてみんなの理解が深まりました。非日常のつかい方はわかるけど、日常のつかい方はイメージがしづらく、日常的につかう・過ごしてくれる地域の方々のイメージが知りたい!とのお話でした。

アイスブレイク ~共通点探し~

まずはアイスブレイク!チームの中でどれだけたくさんの共通点を探せるか?チーム対抗で数を競いました。

みんなで自己紹介をした後にスタート!好きな食べ物、スポーツ、趣味…たくさん話し合って、共通点を探します。

「生きています!」「お菓子食べています!」など、各チーム素晴らしい戦略で競い合い、なんと40以上の共通点を見つけたチームもありました。

ワークショップ「アリーナでやってみたいこと・こんなことができたらワクワクする!」

ワークショップでは、アリーナでの過ごし方やつかい方について、「日常」と「非日常」の2つの視点で考えました。

「日常」とは、アリーナでイベント等がない、普段の暮らしの中でのつかい方。例えば、以下のような場面。

「非日常」とは、友達や家族と参加したくなるイベントでのつかい方。例えば、以下のような場面。

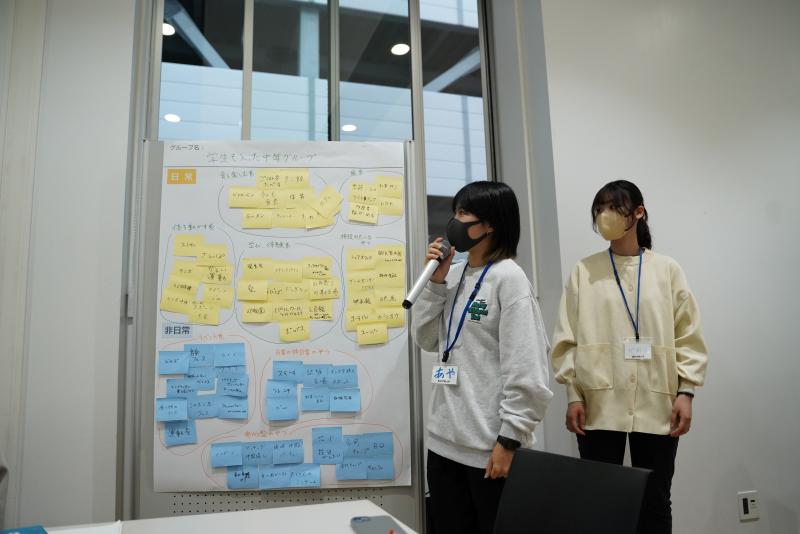

まずは愛知学院大学の学生2名にデモンストレーションをしていただきました。その後、各自でどんなつかい方、過ごし方をしたいかを付箋に書いて共有しました。

発表・まとめ

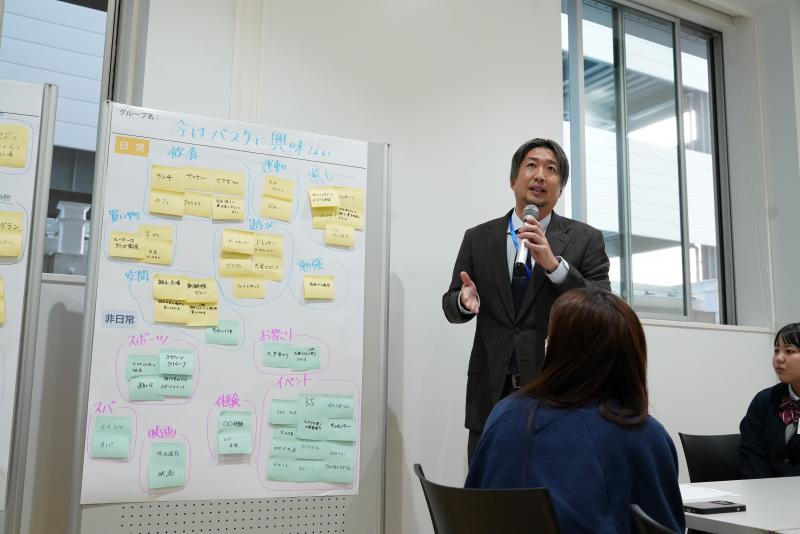

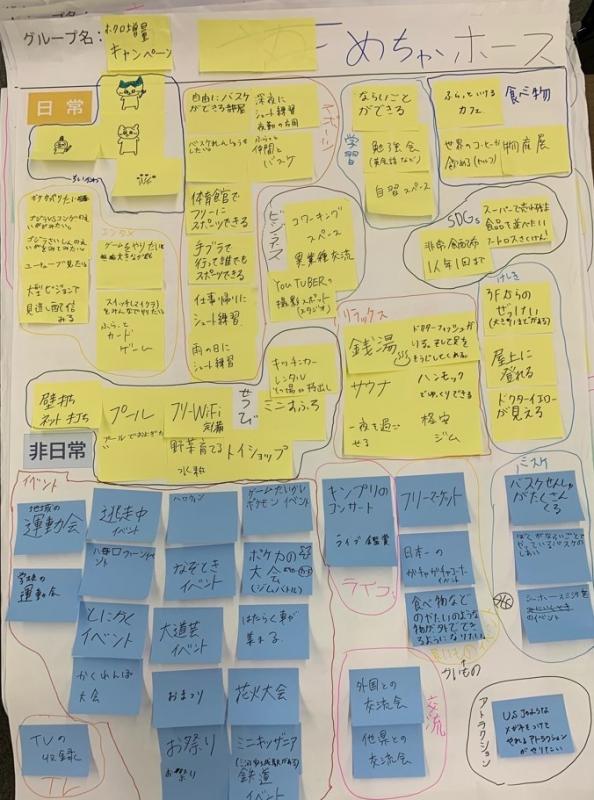

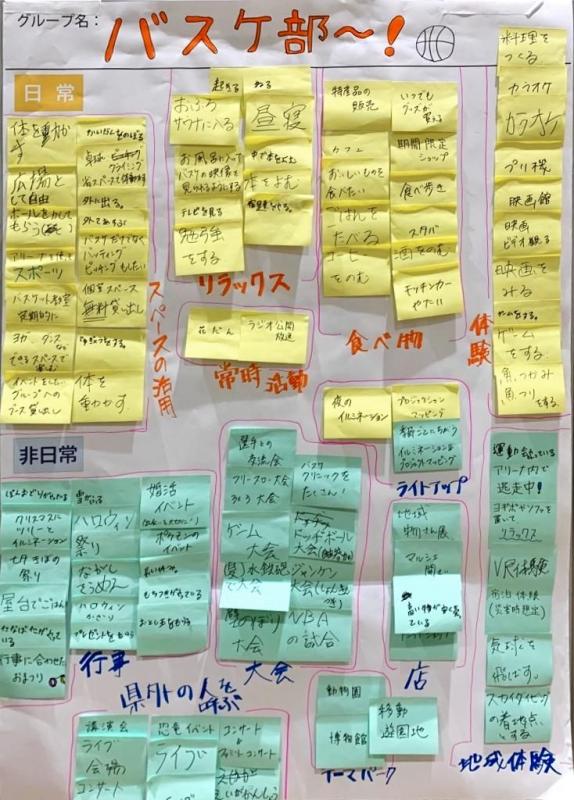

付箋に書いた後は、チームごとにどんな「日常」、「非日常」の過ごし方、つかい方があるのかを発表!

広場で子どもと一緒に遊びたい、静かな場所で読書がしたい、音楽フェスやシャボン玉フェス、ビールフェスみたいなイベントを開催したい、ストリートピアノを置いて音楽を楽しみたい…などなど、たくさんの過ごし方、つかい方の意見がありました。

そして最後は、愛知学院大学 健康科学部 健康科学科の内藤正和准教授に講評をしていただきました。

今回出たたくさんの意見を基に、次回はアリーナのつかい方の「テーマ」を検討していきます。

チームごとの発表風景

内藤先生の講評

「みんなで集まって何かをすることや、自分で何かをしたい!という意見が多いこと、その他にも家の中でできないことがアリーナでできるんじゃないかと子ども達が言っていたこと等を聞いて、皆さん本当に素晴らしい意見を持っているなと思いました。今日皆さんに考えていただいたアイデアは、今できていないこと、地域の課題だったり、三河安城や安城にないものなんだと思います。ぜひこのアイデアをアイデアで終わらせるのではなく、地域の課題ってこういうことなんだな、こういうことが今安城には足りないんだな、と「じぶんごと」から「みんなごと」として、次回までに考えてみていただけたらと思います。」との講評をいただきました。

みんなで出し合った意見

8グループでワークショップを行い、502の意見と93のグループ(日常:271の意見と48のグループ、非日常:231の意見と45のグループ)がでました。

- チーム名:めちゃホース

72の意見と17のグループ(日常:42の意見と10のグループ、非日常:30の意見と7のグループ

- チーム名:バスケ部~!

98の意見と13のグループ(日常:50の意見と6のグループ、非日常:48の意見と7のグループ)

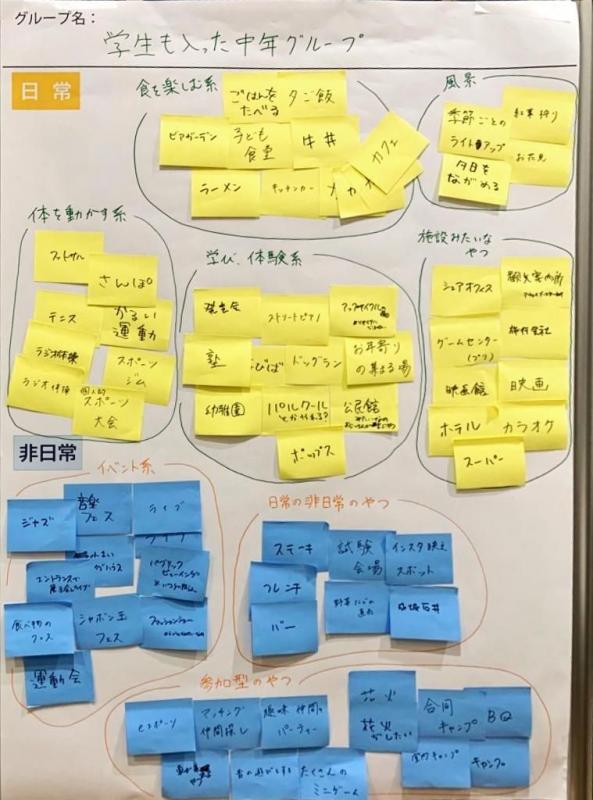

- チーム名:学年も入った中年グループ

73の意見と8のグループ(日常:43の意見と5のグループ、非日常:30の意見と3のグループ)

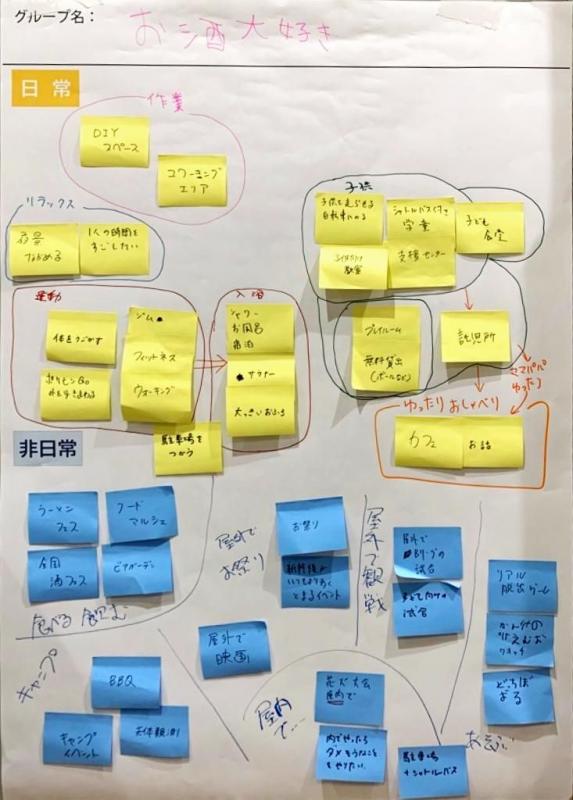

- チーム名:お酒大好き

41の意見との12グループ(日常:23の意見と6のグループ、非日常:18の意見と6のグループ)

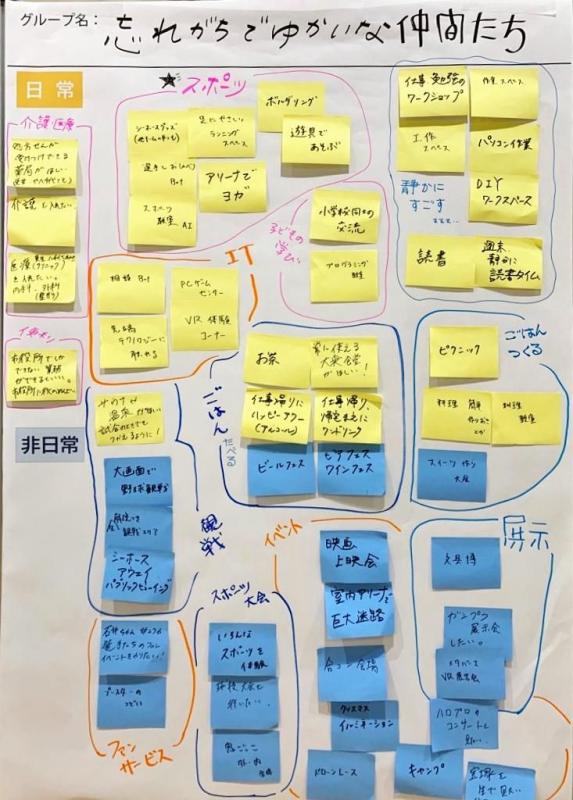

- チーム名:忘れがちでゆかいな仲間たち

54の意見と13のグループ(日常:32の意見と6のグループ、非日常:22の意見と7のグループ)

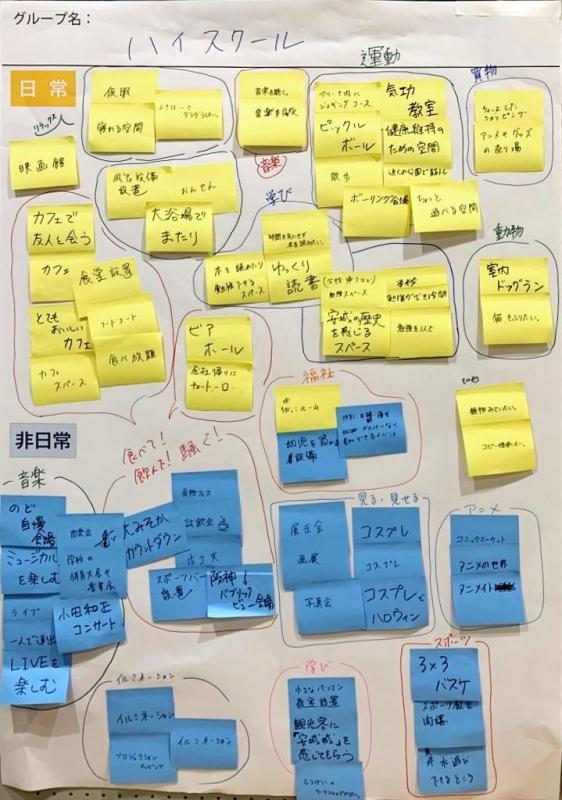

- チーム名:ハイスクール

75の意見と16のグループ(日常:41の意見と8のグループ、非日常:34の意見と8のグループ)

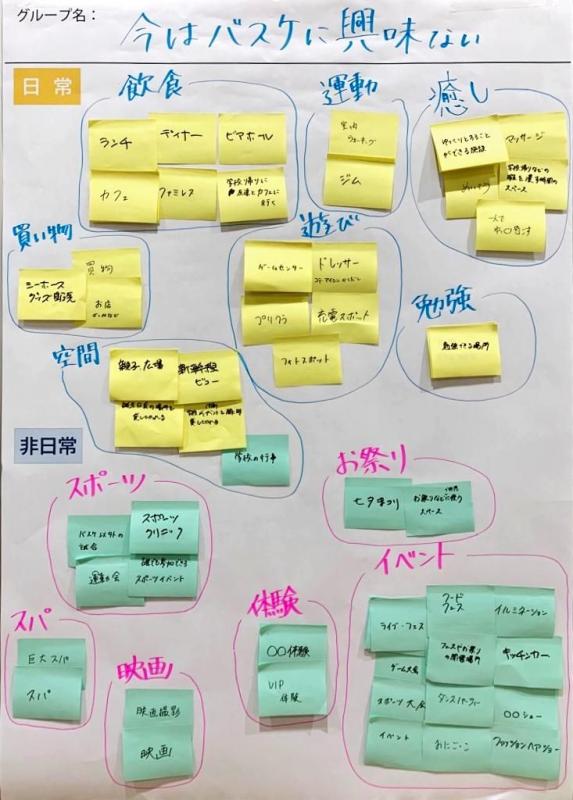

- チーム名:今はバスケに興味ない

51の意見と14のグループ(日常:26の意見と7のグループ、非日常:25の意見と7のグループ

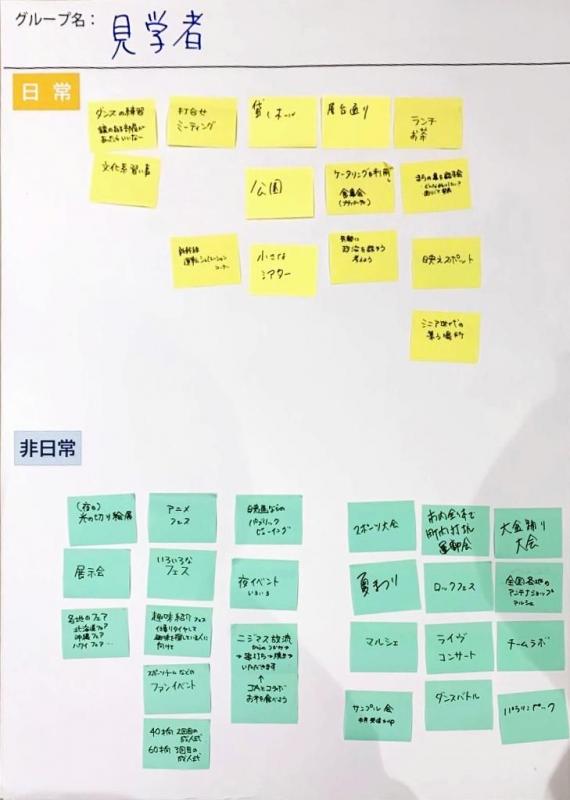

- チーム名:見学者

38の意見(日常:14の意見、非日常:24の意見)