受け継ぐ想いを

未来へ届ける 望遠郷

ホーム > 地域包括ケアモデル事業

ページID : 12891

更新日:2020年5月25日

ここから本文です。

地域包括ケアモデル事業

事業の概要

団塊の世代(約800万人)が75歳以上となる2025年・平成37年以降は、国民の医療や介護の需要が、さらに増加することが見込まれています。

厚生労働省は、平成37年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を推進しています。

地域包括ケアシステムは、保険者である市町村が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが求められています。

本市では、地域福祉活動の中心として町内福祉委員会が、サロンなどのふれあい活動、介護教室等の活動、地域での見守り活動などを既に実施しています。

このため、今後、急速に増える高齢者の生活を支える基盤は、町内福祉委員会など地域住民の皆様であると考え、地域住民主体による高齢者の見守り支援体制を、医療・介護・福祉などの専門職と市・社会福祉協議会が連携してサポートする体制と、地域の課題を自ら解決するマネジメント体制、住まい・医療・介護・予防・生活支援の連携した提供体制を構築することを目指します。

なお、高齢者支援と課題解決は地域包括ケアモデル事業で、医療・介護・予防の連携については、在宅医療連携拠点推進事業で取り組みます。

安城市版・地域包括ケアシステムのイメージ

安城市が目指す地域包括ケアシステムのイメージ図(PDF:424KB)

高齢者支援

- 高齢者の在宅生活を町内福祉委員会の見守り活動で支援する。

- 見守り活動を医療・介護・福祉・行政の専門職で支える。

課題解決

- 個別の課題については、町内会単位で地域ケア個別会議を開催して解決する。

- 日常生活圏域の課題は、中学校区単位の地域ケア地区会議を開催して解決する。

- 市域の課題は、市域で地域ケア推進会議を開催して、各部会で解決する。

- 解決できない課題は、地域包括ケア協議会を開催して市に提言する。

地域ケア推進会議の役割

- 多職種の連携強化を図る。

- 介護従事者のスキルアップを図る。

- 在宅医療の推進を図る。

- 認知症高齢者の在宅生活維持を図る。

平成28年度前半の取組

愛知県地域包括ケアモデル事業中間報告会(平成28年10月28日)

今まで取組の継続と今年度新たに取り組んだことを報告しました。

平成27年度の取組

愛知県地域包括ケアモデル事業成果報告会

昨年度の取組を継続するとともに、平成27年度に新たに取り組んだことを中心に報告しました。

報告資料(PDF:1,049KB)

平成26年度の取組

第1回地域包括ケア協議会を開催しました。(平成26年7月10日)

安城市における今後の地域包括ケアシステム全体の構築手順、役割分担等を検討するために「安城市地域包括ケア協議会」を設置しました。

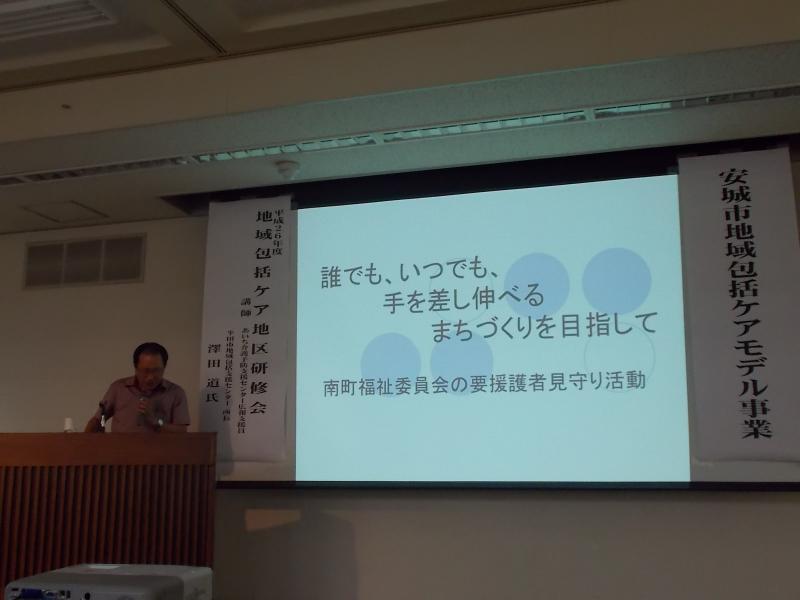

地域包括ケア地区研修会を開催しました。(平成26年7月12日)

今年度モデル地区となる南中学校区の町内会長、民生委員、町内福祉委員をはじめ、医療、福祉、介護の関係者など総勢133名が参加し、

地域包括ケア地区研修会を開催しました。あいち介護予防支援センター広域支援員(半田市地域包括支援センター所長)澤田道様を講師に迎えて

地域ケア会議の理解の活用についてご講演いただきました。南町福祉委員会の見守り活動の報告もあり、あっという間の午前2時間でした。

第1回地域ケア推進会議を開催しました(平成26年7月17日)

医療・介護・福祉の専門職の代表、地域住民の代表、住まいの代表など高齢者を取り巻く関係者の代表による地域ケア推進会議を開催しました。

安城南中学校区で地域ケア地区会議を開催しました。(平成27年1月23日)

ふれあいサービスセンター所長から地域ケア地区会議の位置づけと役割についての説明を受けた後に課題を話し合いました。

今回は「通院支援について考える」をテーマとし、地域内の医師、町内福祉委員、民生委員、介護保険サービス事業所、

NPO法人、ボランティア団体などが集まり、通院支援に関する問題点や現状について意見交換をしました。

時間が足りず、対応策の検討にはいたりませんでしたので、次回の地域ケア推進部会でも引き続き話し合う予定です。

第2回~第9回地域ケア推進会議を開催しました(平成26年8月から平成27年3月)

第2回~第9回地域ケア推進会議を開催しました(毎月1回開催)

検討した主な内容 一覧表(PDF:63KB)

関係の各部会でもさまざまな検討をしました。

各部会で検討した内容 一覧表(PDF:37KB)

認知症ケアパスを作成しました。

地域ケア推進会議を通じて関係の各部会から出された意見を反映させた認知症ケアパス原案を

地域ケア推進会議で何度か検討して作成しました。

八千代病院認知症疾患医療センターにもご協力をいただきました。

*平成28年度版*

笑顔で安心!認知症~認知症ガイドブック~(認知症ケアパス)

市内の地域包括支援センター、在宅介護支援センター、福祉センターにもあります。

第2回地域包括ケア協議会を開催しました。(平成27年3月18日)

今年度取り組んできた内容を報告し、次年度の取組について説明しました。

平成27年度の主な取り組み

・モデル地区を2地区から3地区に増加。

・地域包括支援センターを増設。(一部の在宅介護支援センターを地域包括支援センターへ移行)

・地域包括ケアと在宅医療介護連携事業の一体的な取組

・医療・介護・福祉の関係者の連携と専門職のスキルアップ

・地域ケア会議(個別会議、地区会議、推進会議)の連動と循環

・市民への啓発活動

愛知県地域包括ケアモデル事業活動成果報告会(平成27年3月27日)

平成26年7月からの取組状況や今後の課題などについて報告しました。